海の中を漂う、透明でゼリー状の不思議な生き物——それがサルパです。

一見するとクラゲのように見えますが、実は脊索動物に分類され、人間と遠いながらも同じ仲間です。

世界中の温暖な海や亜熱帯海域で見られ、群れを作って浮遊するその姿は、ダイバーや研究者を魅了しています。

近年では、気候変動や海洋の炭素循環において重要な役割を果たす存在として、科学的な注目も集まっています。

サルパとは?

サルパは動物プランクトンの仲間で、世界中の熱帯〜亜熱帯の外洋に生息します。

体は透明な円筒状で、海水を体内に通しながら栄養を得ます。

分類表:サルパの基本情報

| 項目 | 内容 |

| 分類 | 尾索動物門 サルパ目 |

| 大きさ | 数mm〜20cm程度 |

| 食性 | 植物プランクトン |

| 生息海域 | 熱帯・亜熱帯の外洋 |

| 特徴 | 単体と群体の2形態を持つ |

サルパの生態

1. 外見と体の構造

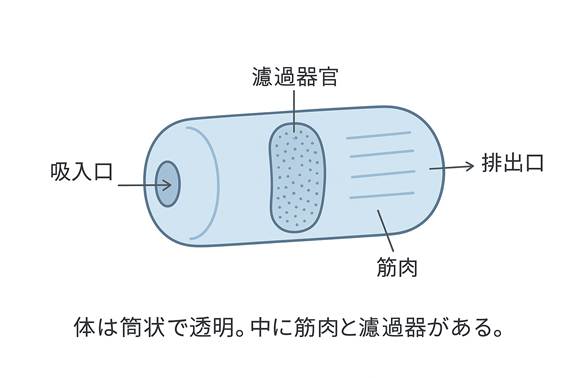

サルパの体はほぼ透明で、内臓がうっすら見えます。

両端には水の吸入口と排出口があり、筋肉の収縮で海水を吸い込みジェット推進のように泳ぎます。

図1:サルパの体の模式図(例)

2. 生息環境と分布

サルパは熱帯~亜熱帯海域を中心に、黒潮や対馬暖流に乗って日本近海にもやってきます。

春から初夏にかけて植物プランクトンが増えると、大量発生(サルパブルーム)が見られます。

3. 繁殖と生活史

サルパは単体期と群体期を行き来します。

| 形態 | 繁殖方法 | 特徴 |

| 単体期 | 有性生殖 | 孤立して生活 |

| 群体期 | 無性生殖 | 鎖のように連結して漂う |

この二重生活史により、環境に応じた効率的な増殖が可能です。

4. 食性と役割

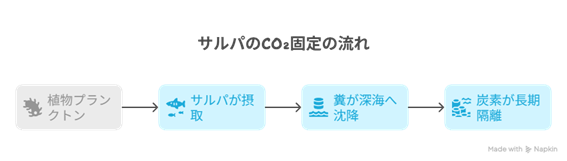

サルパは植物プランクトンを濾し取って食べます。

その糞は重く沈みやすく、深海に炭素を固定する効果(ブルーカーボン)を持っています。

図2:サルパのCO₂固定の流れ

5. 群体行動と発生現象

サルパの群体は螺旋や直線など多様な形で数メートルにもなります。

サルパブルームが起きると、海面を透明な帯が覆い尽くす光景が見られます。

最新研究動向

1. サルパは「海の炭素輸送装置」だった

近年の研究では、サルパの糞が海洋の深い場所まで沈むことで、大気中の二酸化炭素(CO₂)を長期間隔離できることがわかってきました。

ポイント

- サルパの糞は重く、数千メートルの深海まで沈む

- 一度深海に届くと、数百年〜数千年炭素を隔離

- 気候変動の抑制に貢献する可能性大

2. 温暖化で分布が変わる可能性

衛星観測や海洋モデルの解析から、地球温暖化でサルパの分布が拡大する可能性が指摘されています。

暖流が勢いを増し、温暖な海域が広がることで、サルパがこれまでいなかった海域にも進出することが予想されます。

ポイント

- 暖流沿いの海域で個体数増加傾向

- 日本近海でも発生時期が早まる可能性

- 漁業や海洋観光への影響が懸念

3. 「サルパブルーム」の予測技術が進化

大量発生(サルパブルーム)は漁業や航行に影響することがありますが、最近では衛星画像+AI解析でブルームの発生予測が可能になりつつあります。

メリット

- 漁業被害(網の詰まり)回避

- 船舶の取水口トラブル防止

- 海洋資源管理への活用

4. 海洋研究の「天然実験動物」へ

サルパは透明で体構造がシンプルなため、海洋生物学や進化生物学のモデル生物として注目されています。

発生過程・筋肉構造・濾過効率など、他の海洋生物の研究にも役立つ知見が増えています。

「サルパの生態とは?海洋環境を守る小さな存在!」まとめ

サルパは透明で筒状の体を持ち、単体と群体の二形態を行き来する独特な生活史を持つ海洋生物です。

一見クラゲのように見えますが、分類的には人間に近い脊索動物の仲間で、世界の熱帯〜亜熱帯海域を中心に広く分布します。

植物プランクトンを濾し取って食べ、その糞を深海へ沈降させることで二酸化炭素を長期的に固定する「ブルーカーボン」効果を発揮し、地球温暖化の抑制に貢献しています。

さらに、多くの海洋生物にとって重要な餌資源であり、食物網の維持にも欠かせません。

一方で、大量発生は漁業や船舶運航に影響を及ぼすこともあり、その発生予測や影響評価は今後の課題です。

サルパの生態を知ることは、海洋環境の保全や気候変動対策を考えるうえで重要であり、その小さな姿の中に、地球規模の役割が秘められています。