日本の伝統文化には、自然との共生を基盤とした独自の漁法が数多く存在します。

その代表格ともいえるのが「鵜飼い」です。

鵜匠が篝火を焚き、鵜を巧みに操って鮎を捕らえる姿は、日本人の美意識や自然観を象徴するものとして千年以上受け継がれてきました。

単なる漁法にとどまらず、朝廷や武将の権威と結びつき、やがては庶民の娯楽や観光資源へと発展していった鵜飼い。

本記事では、古代から現代までの歴史を時代ごとに詳しくたどり、その文化的価値と未来への可能性をわかりやすく解説します。

鵜飼いとは何か

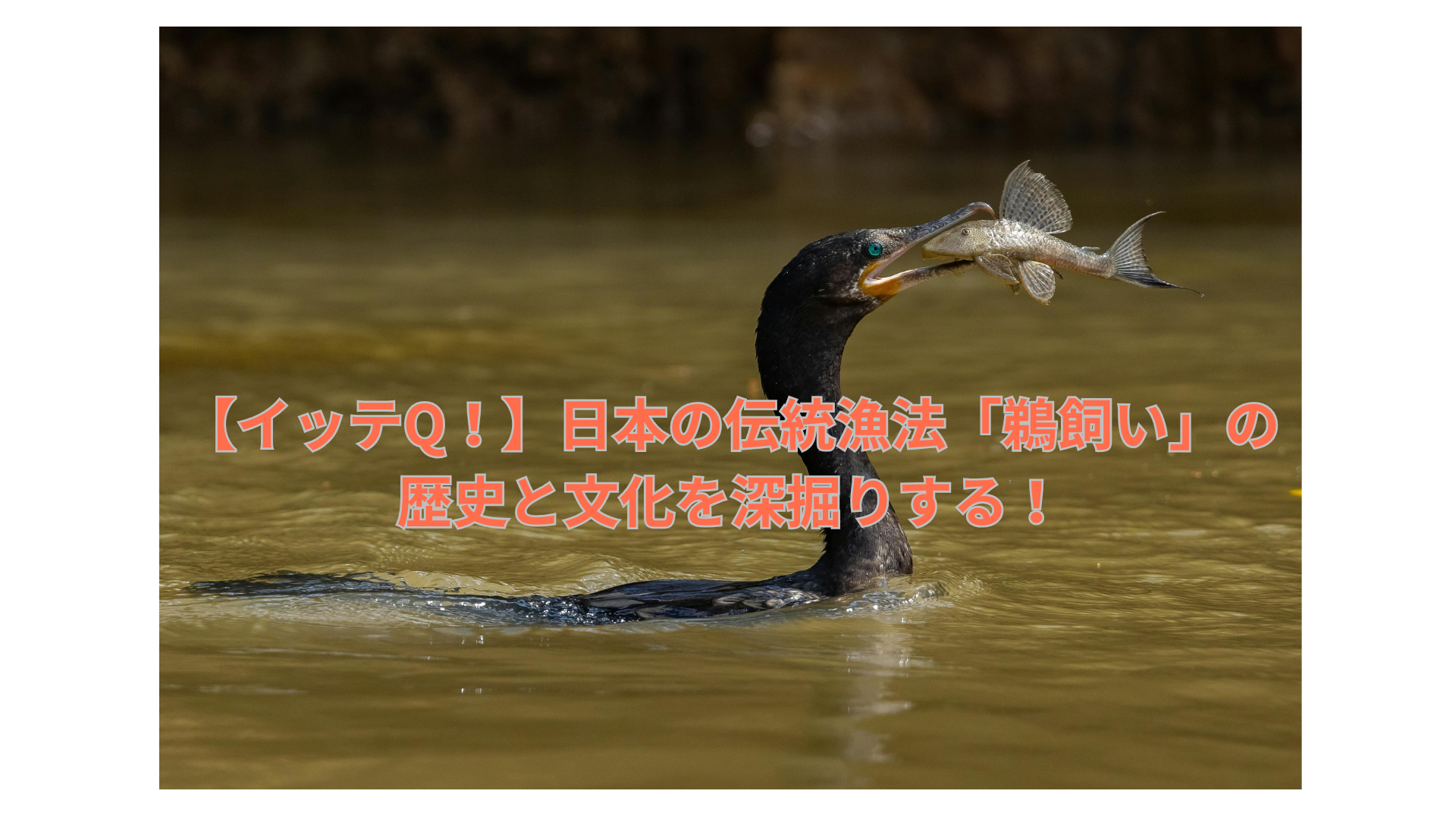

鵜飼いとは、訓練された鵜(う)という水鳥を用いて川魚を捕らえる日本独自の伝統漁法です。

鵜の首に「喉輪(のどわ)」を付けることで、大きな魚は飲み込めず、漁師が口から取り出して獲物を得ます。

鮎を中心とした漁獲が特徴であり、漁法としての実用性だけでなく、地域文化や宮廷文化とも結びついて発展しました。

今日では長良川(岐阜県)、宇治川(京都府)、三隈川(大分県)などが代表的な鵜飼いの舞台です。

篝火に照らされた夜の川面に浮かぶ鵜舟は幻想的な風景を生み出し、観光資源として高い評価を得ています。

| 項目 | 内容 |

| 使用する鳥 | 鵜(う) |

| 捕獲方法 | 喉輪を付け川に潜らせ鮎を捕獲 |

| 主な対象魚 | 鮎、小魚 |

| 主な地域 | 長良川、宇治川、三隈川など |

| 特徴 | 漁法・文化・観光の融合 |

鵜飼いの歴史を時代ごとにたどる

1. 古代 ― 起源と朝廷への献上

鵜飼いの起源は非常に古く、文献上は『日本書紀』(8世紀)にその記録が見られます。

奈良時代にはすでに朝廷への鮎の献上が制度化され、鵜飼いは国家的な行事の一端を担っていました。

特に長良川の鵜飼いは宮内庁との関わりが深く、現在でも「宮内庁式部職鵜匠」がその伝統を守り続けています。

当時の鵜飼いは、単なる漁業ではなく「皇室や国家の食文化を支える特別な役割」を果たしており、神事や祭祀とも結びついていました。

| 時代 | 特徴 | 主な役割 |

| 古代 | 文献に初出、『日本書紀』 | 朝廷に鮎を献上 |

| 奈良時代 | 国家制度の一部 | 宮廷文化と結びつく |

| 平安初期 | 宮内庁直轄の鵜匠誕生 | 皇室行事と連動 |

2. 中世 ― 貴族文化と武家の保護

平安時代に入ると、鵜飼いは貴族の遊興や舟遊びの一部として楽しまれるようになりました。

宇治川では『平家物語』にも描かれ、篝火の下で行われる鵜飼いは貴族社会の風雅な行事となりました。

戦国時代には織田信長が長良川の鵜飼いを庇護し、鵜匠を召し抱えたことが有名です。

信長は鮎を徳川家康や朝廷に献上し、政治的な贈答文化の道具としました。

鵜飼いはこの時代に「権力の象徴」としての役割を強めました。

| 時代 | 特徴 | 主な役割 |

| 平安時代 | 貴族の舟遊びに登場 | 遊興・文化行事 |

| 鎌倉~室町時代 | 文学や絵巻に登場 | 芸術的価値 |

| 戦国時代 | 信長が庇護 | 政治的贈答文化 |

3. 近世 ― 庶民文化と観光の始まり

江戸時代になると、鵜飼いは庶民の娯楽や観光の対象となりました。

長良川や宇治川では舟を出して見物する人々が増え、夏の風物詩として定着しました。

松尾芭蕉も「おもしろうて やがて悲しき 鵜舟かな」と詠み、その美しさと儚さを文学に残しています。

この時代には、鵜飼いを題材にした浮世絵や紀行文も数多く残され、文化的影響が広がりました。

実用的な漁法から「観光・文化的イベント」への転換点がこの時代だと言えます。

| 時代 | 特徴 | 主な役割 |

| 江戸前期 | 文人墨客が注目 | 詩歌・浮世絵に登場 |

| 江戸中期 | 庶民も舟遊び見物 | 娯楽・観光文化 |

| 江戸後期 | 地域の経済に貢献 | 地域振興の一助 |

4. 近代 ― 衰退と保存への取り組み

明治時代以降、西洋式の漁業技術が導入されると、鵜飼いの実用的価値は急速に低下しました。

河川環境の変化や乱獲の影響もあり、一時は衰退の危機に瀕しました。

しかし、文化的・観光的価値が再評価され、長良川を中心に保護活動が進められました。

この時期から、鵜飼いは「伝統文化として保存すべきもの」と位置づけられ、観光行事として復興が図られました。

| 時代 | 特徴 | 主な役割 |

| 明治時代 | 西洋漁業の導入 | 実用性の低下 |

| 大正時代 | 観光として再評価 | 保存運動開始 |

| 昭和初期 | 保護政策が進む | 文化財的価値 |

5. 現代 ― 観光資源と文化遺産

現在の鵜飼いは、観光と文化遺産の両面で重要な役割を果たしています。

長良川の鵜飼いは「宮内庁式部職鵜匠」が伝統を守り、5月から10月の期間に公開されています。

篝火と川面に浮かぶ舟の光景は「動く文化財」と呼ばれ、国内外から観光客を集めています。

さらに、ユネスコ無形文化遺産への登録を目指す取り組みも進み、国際的にも注目を集めています。

鵜飼いは今や日本文化の象徴であり、観光振興や地域のアイデンティティの核として未来に受け継がれています。

| 時代 | 特徴 | 主な役割 |

| 現代 | 宮内庁式部職鵜匠が継承 | 伝統漁法の保存 |

| 観光化 | 5月~10月の観光行事 | 地域振興 |

| 国際化 | ユネスコ登録を目指す | 世界的文化資源 |

鵜匠と鵜との関係

鵜飼いの核心には、鵜匠と鵜との特別な関係があります。

鵜匠は世襲制でその技を受け継ぎ、鵜を家族同然に扱います。

エサやり、羽の手入れ、病気のケアなど日常的な世話を行い、鵜の寿命は野生の約10年に対し、鵜匠に育てられると20年以上に延びることもあります。

鵜は数年にわたって訓練を受け、鵜匠の合図に応じて川に潜り、魚を捕らえるようになります。

この関係は厳しい訓練と深い信頼関係の上に成り立っており、まさに「人と自然の共生」の象徴といえるでしょう。

| 項目 | 内容 |

| 鵜匠 | 世襲制で技を継承 |

| 鵜の扱い | 家族のように育成 |

| 鵜の寿命 | 野生約10年 → 飼育下で20年以上 |

| 訓練 | 数年かけて漁に適応 |

| 意義 | 人と自然の共生を象徴 |

「日本の伝統漁法「鵜飼い」の歴史と文化を深掘りする!」まとめ

伝統漁法「鵜飼い」の歴史は、古代から現代まで千年以上にわたり続いてきました。

朝廷への献上から始まり、貴族や武家の庇護を経て、庶民文化や観光行事へと形を変えてきた鵜飼い。

その根底には、人と自然との調和を大切にする日本人の精神が息づいています。

現代では観光資源としての価値が高まり、地域振興や国際的な文化交流の要にもなっています。

しかし重要なのは、単に見世物として楽しむのではなく、その背後にある歴史や文化的意味を理解することです。

鵜匠と鵜の絆が示すように、鵜飼いは「動く文化財」であり、日本人の自然観を未来へ伝える貴重な遺産なのです。