ツシマヤマネコは、日本固有の希少な野生ネコで、長崎県対馬島にのみ生息しています。

その存在は、島の自然環境や生態系の健康を示す指標とも言えます。

しかし、森林伐採や道路建設、外来種の影響などで生息地は分断され、個体数は限られています。

本記事では、ツシマヤマネコの生息地の特徴や生活環境、行動習性を中心に、最新の研究や観察情報を踏まえて詳しく解説します。

希少動物としての価値だけでなく、地域の自然保護や生態系維持にも役立つ情報を提供します。

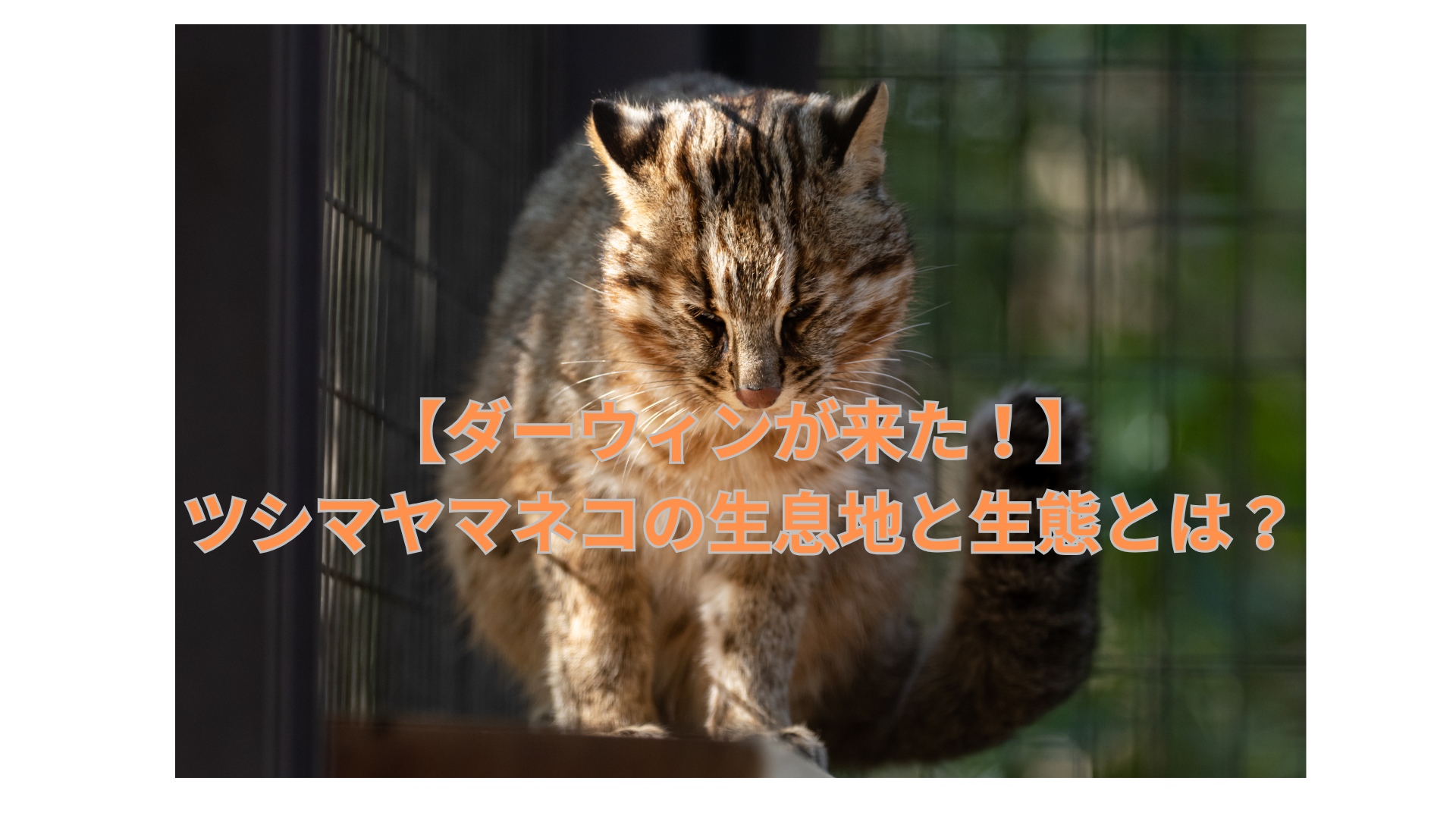

ツシマヤマネコとは

ツシマヤマネコは体長約50〜70cm、尾長25〜35cmの中型ネコで、対馬島の山林や河川沿いに生息しています。

主に夜行性で、昼間は茂みや岩陰、樹洞などで休息します。

食性は肉食中心で、ネズミ、鳥類、両生類、昆虫などを捕食します。

繁殖期は春から夏で、1回の出産で1〜3匹の子ネコを産みます。

孤独性が強く、広い縄張りを持つため生息密度は低くなります。

また、近年は道路や開発による生息地分断や交通事故が大きな問題となっています。

保護活動では、地域住民と協力した生息環境の維持や、個体数調査が進められています。

| 特徴 | 詳細 |

| 体長 | 約50〜70cm |

| 尾長 | 約25〜35cm |

| 生息地 | 山林、河川沿い、竹林、低木林 |

| 行動 | 夜行性、孤独性、縄張り行動 |

| 食性 | ネズミ類、鳥類、両生類、昆虫 |

| 繁殖 | 春〜夏、1回に1〜3匹の子ネコ |

| 脅威 | 道路交通、開発、外来種との競合 |

ツシマヤマネコの生息地と生態

1. 生息地の特徴

ツシマヤマネコは長崎県対馬島の森林や山地、河川沿いに限定的に生息します。

標高100〜600mの山林を中心に、常緑広葉樹林や落葉樹林、竹林が混在する地域が生息の中心です。

これらの森林は、狩りや休息、子育ての場として最適な環境を提供しています。

農地や人里近くに出没する事例もあり、夜間に小動物を捕食する姿が観察されています。

生息地の偏りは、森林の連続性や道路の影響、開発による分断などが関係しています。

| 生息地の特徴 | 詳細 |

| 森林タイプ | 常緑広葉樹林、落葉樹林、竹林 |

| 標高 | 100〜600m |

| 地形 | 山地、渓流沿い、丘陵部 |

| 人里との距離 | 農地周辺にも出没 |

| 生息密度 | 1平方kmあたり0.5〜2頭 |

2. 行動パターンと狩猟習性

ツシマヤマネコは夜行性の捕食者で、昼間は岩陰や倒木、樹洞で休みます。

夜になると、獲物を探して森林内や河川沿いを移動します。

狩猟は待ち伏せ型が中心で、ネズミや野鳥、両生類、昆虫を捕食します。

季節によって餌の種類は変動し、冬季は昆虫より小型哺乳類や鳥類の割合が増えます。

3. 繁殖と成長

繁殖期は春から夏で、1回の出産で1〜3匹の子ネコを産みます。

母ネコは非常に慎重で、子ネコが自力で狩りを始める3か月ほどまでは特定の安全な場所で育てます。

性成熟は1歳前後で、独立後は自分の縄張りを持つようになります。

| 生態項目 | 詳細 |

| 繁殖期 | 春〜夏 |

| 出産数 | 1〜3匹 |

| 子育て期間 | 約3か月 |

| 性成熟 | 1歳前後 |

| 独立 | 母親から離れ縄張り形成 |

4. 縄張りと社会構造

ツシマヤマネコは孤独性が強く、雄は広い縄張り、雌は子育てエリアを中心に行動します。

縄張りの境界は尿や爪痕で示され、繁殖期以外の直接接触はほとんどありません。

縄張りの重複は最小限にとどまり、個体間の接触は極めて限定的です。

5. 生息地の環境と保全課題

ツシマヤマネコの生息地は、森林伐採や農地拡張、道路建設によって分断されています。

また、外来種のアライグマやノネコとの餌や縄張りの競合も影響しています。

交通事故による死亡も多く、対馬島では保護団体が道路脇の注意看板や速度制限などの対策を講じています。

| 保全課題 | 具体例 |

| 生息地分断 | 道路建設、開発による森林破壊 |

| 外来種との競合 | アライグマ、ノネコ |

| 交通事故 | 島内道路での衝突 |

| 気候変動 | 台風や豪雨による森林被害 |

| 餌資源の減少 | 生態系バランスの変化 |

近年は、カメラトラップやGPS首輪調査で移動範囲や餌利用の詳細が明らかになり、保護策の精度向上につながっています。

6. 生態系における役割

ツシマヤマネコは、島内の食物連鎖において中型捕食者として重要な役割を果たします。

ネズミや小鳥を捕食することで、過剰な個体数の増加を抑制し、農作物被害や生態系のバランス維持に寄与します。

また、自然環境の指標種として、生息状況が森林の健全性の目安となります。

生息地環境の詳細と観察ポイント

ツシマヤマネコの生態を正確に理解するには、生息地の質や餌資源、外来種の影響なども考慮する必要があります。

農地近くでの目撃は、人間活動への適応を示す可能性があります。

また、森林の連続性や安全な休息場所の確保が、個体の行動範囲や繁殖成功に影響します。

最近の研究では、気候変動や台風による森林被害も生息地の安定性に影響することが分かっています。

保護活動には、これらの環境要因を考慮した総合的な管理計画が不可欠で、地域住民との協働や教育活動も重要です。

| 観察のポイント | 意義 |

| 森林の連続性 | 移動範囲や狩猟効率に影響 |

| 休息場所 | 子育てや安全確保に重要 |

| 餌資源 | 繁殖成功や生息密度に直結 |

| 外来種の影響 | 餌や縄張りの競合要因 |

| 気候変動 | 森林環境の安定性に影響 |

「ツシマヤマネコの生息地と生態とは?」まとめ

ツシマヤマネコは対馬島に固有の希少な野生ネコで、限られた生息地と独自の生態を持っています。

夜行性で孤独性が強く、森林や河川沿いの多様な環境を活用して狩猟や繁殖を行います。

生息地は、森林伐採や道路建設、外来種との競合により分断されつつあり、交通事故も深刻な課題です。

中型捕食者として生態系における重要な役割を担い、自然環境の健全性の指標ともなります。

保護活動には生息地の維持、餌資源の確保、地域住民との協働が不可欠で、持続可能な管理と科学的調査が求められます。

希少種としての価値だけでなく、地域の自然環境全体の保護に直結する存在です。