第1章:はじめに 〜なぜ「思考の癖」を手放す必要があるのか〜

「頑張っているのに、なかなか成長を感じられない」「どうせ自分なんて…と落ち込んでしまう」──そんな悩みを感じていませんか?

多くの人は、成長が止まる理由を「努力不足」や「才能の欠如」と考えがちです。

ですが本当の原因は、あなたの中にある“思考のパターン”、つまり「思考の癖」にあります。

例えば、「失敗したら恥ずかしい」「完璧にできないと意味がない」といった無意識の考え方は、あなたの行動を制限し、挑戦の機会を奪ってしまいます。

どれだけ努力しても、この思考の癖を手放さない限り、成長は止まったままになってしまうのです。

しかし安心してください。

思考の癖は「才能」ではなく「習慣」です。

つまり、意識して変えることができます。

本記事では、「気づく → 理解する → 手放す」という3つのステップを通して、あなたが自分の思考を見直し、前に進む力を取り戻す方法をわかりやすく解説します。

ほんの少し“考え方”を変えるだけで、人生の景色は驚くほど変わります。

さあ、一緒に自分を縛る思考の癖を手放し、成長を再び動かしていきましょう。

第2章:「思考の癖」とは何か? 〜心の自動反応を理解する〜

努力しても成果が出ないとき、私たちはつい「自分には向いていないのかもしれない」と考えてしまいます。

けれど、それは本当に“能力”の問題ではありません。

多くの場合、あなたの心の中で繰り返されている「思考の癖」がブレーキをかけているのです。

この“癖”は、あなたが意識していなくても、自動的に浮かんでくる考え方のパターンです。

つまり、思考の癖を理解することは、自分の内側にある“無意識の反応”を見つめ直すことでもあります。

次の章では、そもそも「思考の癖」とは何なのか、そしてそれがどのように生まれ、私たちの行動に影響しているのかをやさしく解説していきます。

1.「思考の癖」は“心の習慣”であり、無意識の思考パターン

私たちが悩みや行き詰まりを感じるとき、その原因の多くは「思考の癖」という“心の習慣”にあります。

これは意識して考えているわけではなく、ほとんどが無意識のうちに繰り返される思考パターンです。

なぜなら、人の脳はできるだけ省エネルギーで生きようとする仕組みを持っており、一度身につけた考え方を自動的に再利用するからです。

つまり、過去の経験や環境で形成された思考のクセが、今の判断や行動を左右しているのです。

例えば、昔ミスをして叱られた経験がある人は、「失敗=怖い」と感じやすくなり、挑戦する前に「どうせ無理だ」と考えてしまいがちです。

これも立派な“思考の癖”です。

このように、「思考の癖」とは、あなたの心が長年かけて作り上げた自動反応のようなものです。

気づかないうちに人生の選択を狭めてしまうこともあります。

まずは「これは自分の心の習慣なんだ」と理解することが、癖を手放す第一歩になります。

2.代表的な思考の癖(例:完璧主義、他人比較、自己否定)

私たちの成長を止めてしまう要因の多くは、日常に潜む「思考の癖」にあります。

中でも代表的なのが、完璧主義・他人比較・自己否定の3つです。

なぜ3つの癖が問題かというと、いずれも「今の自分」を受け入れられなくなる思考だからです。

完璧主義は「失敗してはいけない」と自分を追い込み、他人比較は「自分はまだ足りない」と不安を増やします。

そして自己否定は「自分には価値がない」と感じさせ、行動そのものを止めてしまいます。

例えば、仕事で小さなミスをしたとき、「なんて自分はダメなんだ」と強く責めてしまうのも典型的な思考の癖です。

本来なら「次はこうしよう」と考えれば成長につながるのに、過剰な反省が行動を奪ってしまうのです。

このように、思考の癖は一見「努力」や「向上心」のように見えても、実際には自分を苦しめ、前進を妨げる落とし穴になります。

まずはこの3つの癖に気づくことが、思考を整える第一歩です。

3.思考の癖が作られるメカニズム(過去の経験・環境・教育)

私たちの「思考の癖」は、生まれつきの性格ではなく、過去の経験や環境、教育によって形づくられた心の反応パターンです。

つまり、後天的に身についた“思考の習慣”なのです。

なぜなら、人は成長の過程で「こうすれば安心できる」「こうすると褒められる」といった経験を通じて、無意識のルールを作り上げていくからです。

そのルールが積み重なり、自分を守るための思考パターンとして定着していきます。

例えば、子どもの頃に「失敗すると怒られる」環境で育った人は、大人になっても「失敗=悪いこと」と感じやすくなります。

また、常に他人と比較されてきた人は、「周りと比べること」が当たり前になってしまうのです。

このように、思考の癖はあなたの過去が作り出した“心の防衛反応”とも言えます。

だからこそ、自分を責める必要はありません。

まずは「なぜこの考え方をするようになったのか」を理解することが、思考を変える最初のステップになります。

第3章:成長を止める代表的な「思考の癖」5選

これまで、「思考の癖」がどのように生まれるのかを見てきました。

では、実際に私たちがどんな思考の癖を持ちやすいのか、具体的に知ることが次のステップです。

なぜなら、癖は“気づく”ことで初めて変えられるからです。

思考の癖は誰にでもあります。

特別な人だけが持っているものではありません。

大切なのは、「自分にはどんな傾向があるのか」を正直に見つめることです。

そうすることで、これまで無意識に感じていたストレスや迷いの原因が少しずつ明確になります。

ここからは、成長を止めやすい代表的な思考の癖を5つ取り上げ、それぞれの特徴と心の動きを具体的に解説していきます。

1.①「どうせ無理」思考

私たちが成長を止めてしまう最も代表的な思考のひとつが、「どうせ無理」というあきらめの思考です。

これは、自分の可能性を狭め、行動を起こす前にブレーキをかけてしまう“無意識の言葉”です。

なぜこの思考が問題なのかというと、「どうせ無理」と考えた瞬間に、脳は本当に“できない理由”を探し始めるからです。

その結果、チャンスが目の前にあっても、「自分には関係ない」と感じてしまい、成長の機会を逃してしまいます。

例えば、「英語を話せるようになりたい」と思っても、「自分はセンスがない」と決めつけて勉強を始めなければ、上達することはありません。

できないのではなく、“やっていない”だけなのです。

つまり、「どうせ無理」という思考は、現実を映す言葉ではなく、“未来を閉ざす癖”です。

この言葉が浮かんだときこそ、「本当にそうだろうか?」と一度立ち止まり、可能性の扉を開く勇気を持つことが大切です。

2.②「他人はすごい、自分はダメ」比較思考

多くの人が成長を妨げられるもう一つの思考の癖が、「他人はすごい、自分はダメ」と感じてしまう比較思考です。

これは、自分を他人と比べることで価値を測ってしまう心のパターンで、無意識に自信を失わせてしまいます。

なぜ比較思考が問題かというと、他人と自分を比べると、どうしても相手の良い部分ばかり目につき、自分の努力や長所を見逃してしまうからです。

その結果、挑戦する意欲が減り、成長のチャンスを逃してしまいます。

例えば、SNSで友人の成功やキラキラした生活を見て「自分はまだ何もできていない」と落ち込むことはありませんか?

これは比較思考の典型です。

本当は自分には自分のペースや強みがあり、それを活かす方が確実に成長につながります。

つまり、「他人はすごい、自分はダメ」という思考は、現実の評価ではなく、自分を不必要に縛る癖です。

気づいたら、「今の自分の良さ」に目を向けることで、比較から解放され、前向きな行動が取りやすくなります。

3.③「失敗=終わり」固定思考

成長を止める思考の癖のひとつに、「失敗=終わり」と考えてしまう固定思考があります。

固定志向は、失敗をネガティブな結果として捉え、挑戦自体を避けてしまう心のパターンです。

なぜ固定思考が問題かというと、失敗を学びの機会として受け止められなくなるため、経験を積むチャンスが減ってしまうからです。

成長には挑戦と失敗が不可欠ですが、固定思考に陥ると挑戦自体を避けるようになり、結果的に成長のスピードが止まってしまいます。

例えば、新しい仕事に挑戦したときに「失敗したら終わりだ」と思うと、行動そのものを控えてしまうことがあります。

しかし、失敗は改善点や次の工夫のヒントであり、成功のための必須プロセスです。

失敗を経験として受け入れられた人ほど、着実に成長しています。

つまり、「失敗=終わり」という思考は現実を正しく反映しているわけではなく、挑戦を妨げる癖です。

失敗を“学びのチャンス”と捉える意識に切り替えることが、成長のための第一歩となります。

4.④「完璧にやらなきゃ」完璧主義思考

成長を妨げる思考の癖のひとつに、「完璧にやらなきゃ」と考えてしまう完璧主義思考があります。

完璧主義志向は、失敗や不完全な結果を受け入れられず、行動や挑戦をためらってしまう心のパターンです。

なぜ完璧主義思考が問題かというと、完璧を求めすぎるあまり、挑戦する前に諦めたり、行動が遅くなったりしてしまうからです。

本来、行動を通じて学ぶことが成長の鍵ですが、完璧主義はその機会を奪います。

例えば、新しい企画を提案する際に、「完璧に準備できるまで提出できない」と考えると、いつまで経っても行動に移せません。

結果として、経験も成果も得られず、自己評価まで下がってしまうのです。

つまり、「完璧にやらなきゃ」という思考は、成長のスピードを奪う思考の癖です。

まずは「完璧でなくても挑戦する」という意識を持つことで、小さな成功体験を積み重ね、着実に成長できるようになります。

5.⑤「自分には価値がない」自己否定思考

多くの人が心の中で抱えている代表的な思考の癖が、「自分には価値がない」という自己否定思考です。

自己否定志向は、ありのままの自分を認められず、常に「もっと頑張らなきゃ」「自分は足りない」と感じてしまう心のパターンです。

なぜ自己否定思考が問題かというと、自己否定は心のエネルギーを奪い、行動する前に「どうせダメだ」と自分を止めてしまうからです。

どれだけ能力や可能性があっても、自分を信じられなければ、それを発揮することはできません。

例えば、上司や友人から褒められても「たまたまだ」と受け入れられず、自分の努力を過小評価してしまうことがあります。

こうした思考が続くと、自己肯定感が下がり、挑戦への意欲も失われてしまいます。

つまり、「自分には価値がない」という思考は、事実ではなく“心の錯覚”です。

完璧でなくても、努力している自分を認めることから始めましょう。

小さな成功を一つずつ積み重ねることで、「自分にもできる」という確信が生まれ、成長への道が開けていきます。

6.それぞれの心理背景と、どんな行動を止めてしまうか

成長を止める思考の癖には、それぞれ心の奥にある心理的な背景が存在します。

そして、それが無意識のうちに行動を制限してしまいます。

なぜならば、これらの癖は過去の経験や失敗、環境から「自分を守るため」に形成された心の反応だからです。

例えば、「どうせ無理」と考える人は、挑戦で傷つくのを避けようとする心理が働いています。

「他人はすごい、自分はダメ」と比較する人は、承認や安心を得るために周囲と自分を測ってしまいます。

「失敗=終わり」と考える人は、失敗の恐怖から行動を避ける傾向があります。

具体的には、完璧主義の人は行動を先延ばしにし、自己否定思考の人は挑戦そのものを諦めてしまいがちです。

結果として、挑戦や学びの機会が減り、成長が停滞します。

つまり、これらの思考の癖は、単なる悪い習慣ではなく、心が自分を守るために作り出した反応です。

その存在を理解し、「自分がなぜこう考えるのか」を知ることが、行動を再び自由にし、成長を取り戻す第一歩となります。

第4章:なぜその思考の癖を手放せないのか? 〜脳と心理の仕組み〜

ここまで、成長を止める代表的な思考の癖と、その心理背景について見てきました。

しかし、「分かっているのに癖を手放せない」「頭では理解しているのに行動できない」という人も多いでしょう。

それは、私たちの脳と心が、無意識のうちにこの癖を守ろうとしているからです。

思考の癖は、過去の経験から形成された“心の自動反応”であり、脳にとっては安心や安全を維持するためのシステムでもあります。

次の章では、なぜ思考の癖が簡単に消えないのか、脳や心理の仕組みからその理由をわかりやすく解説し、手放すための第一歩を見つけていきます。

1.脳は「変化」を嫌う:安心を優先する本能

私たちが思考の癖を手放せない大きな理由のひとつが、脳は変化を嫌うという本能です。

脳は安全を最優先に考える仕組みを持っており、慣れ親しんだ思考や行動パターンを維持しようとします。

なぜならば、脳は進化の過程で“生き残るための効率”を優先してきたからです。

新しいことや未知の状況は潜在的なリスクとみなし、慣れた行動や考え方を優先するように働きます。

これが、思考の癖を簡単に変えられない理由のひとつです。

例えば、新しい仕事や趣味に挑戦しようと思っても、脳は「慣れたやり方で十分」と信号を出して挑戦をためらわせます。

これは失敗や不安を避けるための自然な反応であり、決してあなたの意志が弱いわけではありません。

つまり、脳が変化を嫌うのは生存本能によるものです。

この本能を理解したうえで、少しずつ安全な範囲で新しい行動を試すことが、思考の癖を手放す第一歩となります。

無理に変えようとせず、段階的に挑戦することが大切です。

2.思考の癖は“自分を守るため”に身についたもの

私たちの思考の癖は、決して悪意や怠け心から生まれたものではなく、“自分を守るため”に身についた心の反応です。

これは、過去の経験や環境から安全を確保するために自然に形成された習慣です。

なぜならば、人の脳は危険やストレスを避けるために、効率的な判断や行動のパターンを無意識に作り出すからです。

「失敗したら恥ずかしい」「他人と比べられると不安」といった思考は、自分を守るために脳が作り出した警告信号のようなものです。

例えば、子どもの頃に失敗して叱られた経験がある人は、大人になっても「失敗=怖い」と感じやすくなります。

この思考の癖があるおかげで、無意識に危険や不快な状況を避けることができ、心理的に安全が保たれていたのです。

つまり、思考の癖はあなたを攻撃から守るための“防衛システム”と考えられます。

悪いものではなく、まずはその存在を受け入れ理解することが、手放すための最初のステップとなります。

自分を責める必要はありません。

3.「手放す」には、まず“否定ではなく理解”が必要

思考の癖を手放すためには、まず“否定するのではなく理解する”ことが重要です。

癖を否定しようとすると、自分を責める気持ちや抵抗感が生まれ、かえって変化が難しくなるからです。

なぜならば、思考の癖は長年の経験や環境によって作られた心の習慣であり、あなたを守るために機能してきたものだからです。

無理に「これは悪い」と否定しても、脳は安全のために元のパターンに戻ろうとします。

例えば、「どうせ無理」と考える自分を責めるのではなく、「この思考は失敗を避けるために生まれたんだ」と理解すると、自然とそのパターンに距離を置けます。

理解したうえで少しずつ挑戦していけば、癖を手放すハードルは格段に下がります。

つまり、思考の癖を変える第一歩は、否定ではなく理解です。

自分の心の反応を受け入れ、「なぜこの思考が出てくるのか」を知ることが、手放しと成長への近道になります。

第5章:今日からできる「思考の癖」を手放すステップ3

ここまで、思考の癖がなぜ生まれ、なぜ手放すのが難しいのかを心理と脳の仕組みから見てきました。

しかし理解するだけでは、成長は止まったままです。

大切なのは、実際に行動に移すことです。

思考の癖は無意識に現れるものですが、少しずつ意識的に距離を置くことができます。

本章では、初心者でも今日から始められる「思考の癖を手放すステップ」を3つの簡単な手順に分けて解説します。

小さな一歩を積み重ねることで、思考の自由を取り戻し、前向きな行動につなげることができます。

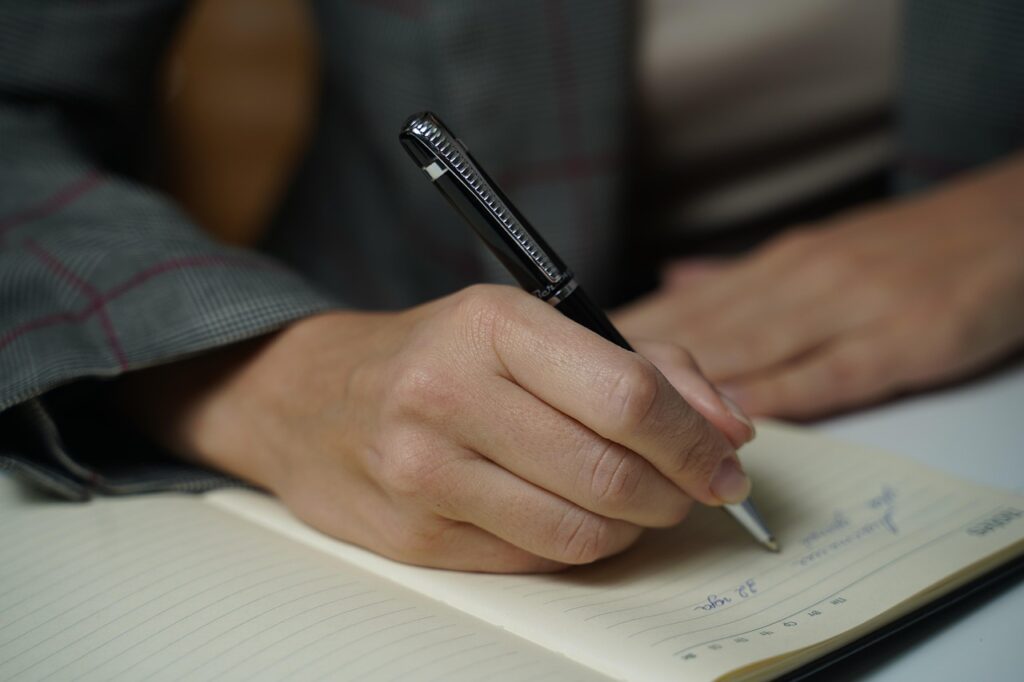

1.ステップ①:気づく(自分の思考パターンを観察する)

思考の癖を手放す第一歩は、自分の思考パターンに気づくことです。

普段の考え方や感じ方は無意識で行われるため、気づかないまま同じ癖を繰り返してしまいがちだからです。

まずは、自分の頭の中でどんな思考が浮かんでいるかを観察することが大切です。

なぜ気づきが重要かというと、思考の癖は意識できなければ変えられないからです。

「どうせ無理」「自分はダメ」といったパターンに気づくことで、初めて距離を置き、改善のための行動が取れるようになります。

具体的には、1日の終わりに自分がどんな考えをしていたかを書き出す「思考日記」が有効です。

例えば、仕事でミスをしたときに「またやってしまった」と思った場合、その考えをメモし、「これはどんな癖から来ているのか?」と分析します。

こうして客観的に見ることで、思考の癖が明確になり、コントロールしやすくなります。

つまり、「気づく」ことから始めることで、無意識の思考に振り回されず、次のステップである理解や書き換えがスムーズに進むようになります。

小さな観察が、成長への大きな一歩となるのです。

2.ステップ②:距離をとる(「私はそう考えている」とラベリング)

思考の癖を手放すステップ②は、自分の考えに距離をとることです。

ただ頭の中で考えを認識するだけでなく、「これは私の思考パターンだ」とラベルを貼ることで、客観的に見られるようになります。

なぜ距離をとることが重要かというと、思考の癖は無意識に私たちを縛り、感情や行動をコントロールしてしまうからです。

例えば「どうせ無理だ」と思ったときに、「私は今『どうせ無理』と思っている」と言葉にするだけで、脳はその考えを一歩引いた位置から見ることができ、行動を止める力が弱まります。

具体的な方法としては、思考日記や声に出して自分の考えを言語化することが有効です。

「私は今、不安だと思っている」「私は完璧でなければと考えている」と書き出すことで、感情や思考に巻き込まれず、冷静に分析できます。

つまり、思考にラベルを貼り距離をとることで、癖に振り回されるのを防ぎ、次のステップである「書き換え」に進みやすくなります。

自分と考えを切り離すことが、思考の自由を取り戻す第一歩です。

3.ステップ③:書き換える(事実ベースの新しい思考を選ぶ)

思考の癖を手放すステップ③は、事実ベースの新しい思考に書き換えることです。

気づきと距離をとるステップを経て初めて、ネガティブな癖を現実的で前向きな考えに変える準備が整います。

なぜ書き換えが重要かというと、思考の癖は無意識のうちに行動を制限してしまうため、放置しておくと成長を妨げ続けるからです。

古い思考を否定するのではなく、事実や現実に基づいた新しい考え方を選ぶことで、脳も自然にそのパターンを受け入れやすくなります。

例えば、「どうせ失敗する」と思った場合に、「過去には成功したこともある」「全てを完璧にする必要はない」と事実に基づく考えに置き換えます。

小さな成功や実績を思い出すことで、ネガティブな思考が和らぎ、挑戦への意欲が生まれます。

つまり、書き換えは思考の癖を手放す最終ステップであり、行動や選択を変える力になります。

意識して新しい思考を選ぶことで、無意識のパターンを少しずつ置き換え、前向きな行動を自然に増やすことができるのです。

4.誰でもできる簡単ワーク例

思考の癖を手放すには、頭で理解するだけでなく、実際に体験する簡単なワークを取り入れることが効果的です。

ここでは、初心者でもすぐにできる方法をいくつか紹介します。

まずは「思考日記」です。

1日の終わりに、自分がどんな考え方をしていたかを書き出します。

「どうせ無理だ」「自分はダメだ」といったネガティブな思考をそのまま書き、後で見返すことで、自分の思考パターンに気づきやすくなります。

次に「ラベリング」です。

ネガティブな考えが浮かんだら、自分に声をかけるように「これは私の思考だ」とラベルを貼ります。

例えば、「私は今、不安を感じている」と言葉にするだけで、思考に距離を置くことができます。

最後に「リフレーミング」です。

ネガティブな考えを、事実や別の視点で書き換えてみます。

「失敗したら終わり」ではなく、「失敗は学びになる」と書き換えることで、挑戦への意欲が生まれます。

このように、日記・ラベリング・リフレーミングを組み合わせるだけで、誰でも簡単に思考の癖を観察し、手放す練習ができます。

小さな積み重ねが大きな成長につながるのです。

第6章:思考を変える具体的なトレーニング法

これまで、思考の癖を手放すためのステップや簡単なワークを紹介してきました。

しかし、理解や単発のワークだけでは、癖を根本的に変えるのは難しいこともあります。

大切なのは、日常生活に取り入れられる継続的なトレーニングです。

本章では、誰でも無理なく実践できる思考のトレーニング法を具体的に解説します。

ジャーナリングやリフレーミング、アファメーションなど、簡単に始められる方法ばかりです。

日々の習慣に取り入れることで、無意識に繰り返してきたネガティブな思考を徐々に書き換え、前向きで自由な思考を育てることができます。

1.ジャーナリング(思考を紙に書き出す)

思考の癖を手放すための具体的なトレーニング法のひとつが、ジャーナリングです。

ジャーナリングとは、頭の中に浮かんだ考えや感情を紙やノートに書き出す習慣のことです。

文章にすることで、無意識の思考を可視化し、客観的に見ることができます。

なぜ効果的かというと、書き出すことで「考えが頭の中でぐるぐる回る状態」を整理でき、ネガティブな思考に巻き込まれにくくなるからです。

また、どの思考パターンが自分を縛っているかを確認できるため、次のステップである距離をとる・書き換える作業がスムーズになります。

具体的な方法としては、1日の終わりに「今日の思考で気になったこと」を書き出すだけでも十分です。

例えば、「どうせ失敗する」「完璧にやらなきゃ」といった思考をそのまま紙に書き、後で「これは思考の癖だ」とラベルをつけると、客観視しやすくなります。

つまり、ジャーナリングは思考の癖を観察し、理解し、手放すための基本ツールです。

毎日5分でも続けることで、自分の思考パターンを把握し、前向きな考え方に変える第一歩となります。

2.リフレーミング(別の見方を探す)

思考の癖を手放すための効果的なトレーニングのひとつが、リフレーミングです。

リフレーミングとは、ネガティブな出来事や思考を別の視点で見直すことで、前向きな考えに置き換える手法です。

なぜ効果的かというと、思考の癖は同じパターンを繰り返すことで感情や行動を制限してしまうからです。

視点を変えることで、ネガティブな感情に巻き込まれず、柔軟に行動できるようになります。

例えば、「失敗したら終わりだ」と考えた場合、「失敗は学びになる」「次はこう改善できる」と視点を変えてみます。

また、「どうせ自分は無理だ」と思ったときも、「挑戦することで経験が増える」と置き換えることができます。

こうした練習を繰り返すことで、脳は新しい思考パターンを学習し、前向きな反応が自然に出やすくなります。

つまり、リフレーミングはネガティブ思考を無理に消すのではなく、別の現実的で前向きな見方を選ぶことで、思考の癖を手放す助けになります。

日常の中で小さな出来事から始めるだけでも、思考の自由度は大きく変わっていきます。

3.アファメーション(肯定的な言葉の習慣)

思考の癖を手放すためのもうひとつのトレーニングが、アファメーションです。

アファメーションとは、自分に対して肯定的な言葉を繰り返し使う習慣のことで、無意識の思考パターンを少しずつ書き換える効果があります。

なぜ効果的かというと、脳は繰り返し耳にしたり口に出したりする言葉を信じやすいためです。

ネガティブな言葉を繰り返すと自己否定が強まり、行動が制限されますが、肯定的な言葉を意識的に使うことで、自信や前向きな行動を引き出すことができます。

例えば、「私は成長している」「挑戦しても大丈夫」「小さな努力を続けられる自分を信じる」といった短いフレーズを、朝起きたときや仕事前、寝る前などに声に出して繰り返す方法が効果的です。

ノートに書く形でも構いません。

重要なのは、毎日続けて習慣化することです。

つまり、アファメーションは思考の癖を手放し、自分の行動や感情を前向きに変えるための強力なツールです。

小さな言葉の習慣を積み重ねることで、無意識に繰り返されていたネガティブ思考を減らし、自然と自分を信じられる思考パターンを育てることができます。

4.感情日記・マインドフルネスの取り入れ方

思考の癖を手放すためには、感情日記やマインドフルネスを取り入れることも効果的です。

感情日記は、その日の気持ちや出来事を率直に書き出す方法で、マインドフルネスは「今この瞬間」に意識を向ける瞑想のような習慣です。

どちらも、無意識の思考や感情に気づき、客観的に観察する力を養います。

なぜ有効かというと、思考の癖は感情と密接に結びついており、気づかずにいると行動を制限してしまうからです。

感情日記に「今日、何が不安だったか」「どんな思考が浮かんだか」を書き出すことで、思考パターンを整理できます。

一方、マインドフルネスは呼吸や体の感覚に意識を集中させることで、ネガティブな思考に巻き込まれずに心を落ち着けることができます。

例えば、1日5分でも構いません。

朝や夜の数分間、呼吸に意識を向けたり、日中の気づきを日記に記録したりするだけで、思考を客観的に見られる習慣が身につきます。

つまり、感情日記とマインドフルネスを取り入れることで、思考の癖に気づきやすくなり、感情に振り回されず行動できる心の土台を作ることができます。

毎日の習慣化が、思考の自由を取り戻す鍵です。

第7章:思考が変わると人生が変わる 〜実例と効果〜

ここまで、思考の癖を手放すステップや具体的なトレーニング法を紹介してきました。

しかし、実際に続けるとどのような変化が起こるのかは、まだイメージしにくいかもしれません。

思考は私たちの行動や感情に直結しているため、変化を起こすことで日常や人生にも大きな影響を与えます。

本章では、思考の癖を手放した人たちの実例や、具体的にどのような効果があったのかをわかりやすく解説します。

自分も変われるというイメージを持つことで、日々の取り組みへのモチベーションが高まり、思考を変える行動をより実践的に取り入れられるようになります。

1.実際に「思考の癖」を手放した人の変化例

思考の癖を手放すと、日常や人生に大きな変化が生まれることがあります。

これは、思考が行動や感情を左右するため、考え方を変えるだけで結果にも影響するからです。

なぜ変化が起こるかというと、ネガティブな思考のパターンが減ることで、挑戦や行動へのブレーキが外れ、前向きな行動を自然に取りやすくなるからです。

「どうせ無理」「失敗したら終わり」といった考えに引きずられなくなることで、新しいことにも挑戦できるようになります。

例えば、ある会社員は以前「完璧にやらなければ価値がない」と考え、仕事での提案や挑戦を避けていました。

しかし、思考日記やリフレーミングを続けることで、「失敗は学びになる」と考えられるようになり、自らプロジェクトに手を挙げるようになりました。

その結果、評価が上がり、自己肯定感も向上したのです。

つまり、思考の癖を手放すことは、単に考え方が変わるだけでなく、行動や成果、感情にもポジティブな変化をもたらします。

小さな習慣の積み重ねが、人生全体の質を高める第一歩になるのです。

2.「行動」「人間関係」「自己評価」への影響

思考の癖を手放すと、行動・人間関係・自己評価に大きな影響が現れます。

これは、思考のパターンが感情や判断に直結しているため、考え方が変わると自然と日常の行動や関わり方も変化するからです。

なぜ影響が出るかというと、ネガティブな思考に引きずられていると、挑戦を避けたり、人との関わりを避けたりしてしまうからです。

しかし、思考の癖を手放すことで、自分の可能性を信じて行動できるようになり、他者との関係も前向きに築きやすくなります。

また、自己評価も現実に基づいて正しくできるため、安心して挑戦できるようになるのです。

例えば、以前は「自分は役に立たない」と考えていた人が、思考日記やリフレーミングを続けた結果、会議で意見を積極的に発言するようになりました。

その結果、同僚とのコミュニケーションが増え、評価も向上。

自己評価も安定し、自信を持って行動できるようになりました。

つまり、思考の癖を手放すことは、行動の自由度を広げ、人間関係を改善し、自己評価を高める大きな変化をもたらします。

考え方を変えることが、日常や人生を豊かにする鍵となるのです。

3.小さな変化が積み重なる“成長スパイラル”とは

思考の癖を手放すと、小さな変化が積み重なって成長スパイラルが生まれます。

これは、ポジティブな思考や行動が連鎖し、少しずつ自分の能力や自己評価を高めるサイクルができる現象です。

なぜスパイラルが起こるかというと、行動や考え方の変化が成功体験や自己肯定感につながり、それがさらに前向きな行動を生むからです。

ネガティブな思考に引きずられていたときは、行動が止まり成長が停滞していましたが、小さな思考の変化が行動に反映されることで、自然に成長の流れが生まれます。

例えば、「完璧でなくても挑戦してみる」と思えるようになった人は、小さなタスクでも行動に移すようになりました。

最初は小さな成功でも、それを積み重ねるうちに自信がつき、より大きな挑戦や学びにも積極的になりました。

この連鎖が、成長スパイラルを形成します。

つまり、小さな思考や行動の変化は無視できない力を持っており、それを続けることで自己肯定感や挑戦力が自然に高まり、人生全体の成長につながります。

小さな一歩の積み重ねこそ、長期的な成長の鍵なのです。

第8章:まとめ 〜思考が変われば、未来が変わる〜

思考の癖は、決してあなたの敵ではなく、成長のサインだと捉えることが大切です。

ネガティブな考えや行動のブレーキは、過去の経験や脳の防衛本能によって作られたものですが、それに気づくこと自体が、成長への第一歩であるからです。

なぜならば、思考の癖は自分の心の反応を知る手がかりであり、理解することで初めて手放すことができるからです。

無理に否定して消そうとしても、脳は元のパターンに戻ろうとします。

しかし「これは自分の癖だ」と理解して距離をとることで、新しい思考パターンを受け入れやすくなります。

例えば、以前は「どうせ自分は無理だ」と考えていた人が、思考日記やラベリングを取り入れることで、自分の癖に気づくようになりました。

次第に「挑戦してみよう」と思える瞬間が増え、小さな成功体験を積み重ねることで自己評価や行動範囲が広がりました。

これは、思考の癖を手放し、新しい自分を迎え入れた結果です。

つまり、思考の癖は変化や成長を示すサインであり、手放すことは新しい自分を迎える準備とも言えます。

今日からできる最初の一歩は、自分の思考に気づくことです。

まずは頭に浮かぶ考えを観察し、紙に書き出すだけでも構いません。

小さな気づきが、未来の大きな変化につながります。

今日からその一歩を踏み出してみましょう。