第1章:はじめに ― 集中力は才能ではなく“環境と習慣”でつくられる

「勉強や仕事を始めても、すぐにスマホを触ってしまう」「気づけばSNSを見て時間が過ぎている」──そんな悩みを抱えている人は多いのではないでしょうか。

集中力が続かないと、自分の意志が弱いと感じて落ち込むこともあります。

しかし、実はそれは意志の問題ではなく、環境と習慣の問題です。

人の脳は、もともと刺激の強いものに注意を向けるようにできています。

つまり、スマホの通知や周囲の雑音に反応してしまうのは自然なことです。

意志で我慢しようとしても限界があるのです。

だからこそ、集中できる人は「意志を強くする」よりも、「集中せざるを得ない環境」と「自然に集中できる習慣」を整えています。

例えば、作業前にデスクの上を整理したり、スマホを手の届かない場所に置いたりするだけでも、集中力は大きく変わります。

さらに、毎日決まった時間に同じルーティンを繰り返すことで、脳が「この時間は集中する」と学習し、自然と集中モードに入れるようになります。

この記事では、初心者でもすぐに実践できる「集中力を最大化する環境づくりと習慣化のコツ」を、わかりやすく解説していきます。

意志に頼らず、環境と習慣を味方につけて、“集中できる自分”を再現できるようになりましょう。

第2章:集中力が続かない本当の理由

集中しようと思っても、なぜかすぐ気が散ってしまう──。

そんな経験は誰にでもあります。

多くの人は「自分のやる気が足りない」と感じがちですが、実は集中力が続かないのには、明確な“理由”があります。

脳の仕組みや、日常に潜む小さな習慣が関係しているのです。

原因を知らずに努力を続けても、思うような成果は得られません。

次の章では、集中力を妨げる本当の原因をわかりやすく解説します。

まずは「なぜ集中できないのか」を理解することから始めましょう。

1.スマホ通知・SNS・マルチタスクの罠

スマホの通知・SNS・マルチタスクは短時間で注意を奪い、集中を壊す“罠”です。

放置すると作業効率が大幅に落ちるので、対策が必要です。

人間の脳は同時に複数のことを切り替えるのが苦手で、切替のたびに認知的コスト(切替損失)が発生します。

通知やSNSは小さな刺激を何度も与え、注意を断続的に中断させるため、集中の深さと持続時間が短くなります。

例えば、仕事中に通知が1件来るたびに思考が中断されると、元のタスクに戻るまで平均数分を要することがあります。

対策は簡単で、作業中は通知をオフにする、スマホを画面の見えない場所に置く、SNSチェックを1日2回にまとめるなどです。

ポモドーロ(25 分間の作業セッションに 5 分間の休憩をはさんだ時間管理戦略)中は機内モードにする習慣も有効です。

つまり、通知とマルチタスクを管理するだけで集中力は劇的に改善します。

まずは今日一つだけ、通知をオフにするなど小さなルールを試してみましょう。

2.脳の仕組み(ドーパミンと報酬系)を理解する

集中力を高めるには、脳の「ドーパミン」と「報酬系」の仕組みを理解することが大切です。

これを知らないと、無意識に“集中を妨げる行動”を繰り返してしまいます。

ドーパミンは「やる気ホルモン」とも呼ばれ、快楽や達成感を得たときに分泌されます。

SNSの「いいね」や通知音なども、このドーパミンを刺激します。

つまり、脳は「短時間で快感を得られるもの」を優先する傾向があり、長時間の作業よりもスマホや動画のような即時報酬に引き寄せられやすいのです。

例えば、勉強中にSNSを開いてしまうのは意志の弱さではなく、脳が「手軽な報酬」を求めているからです。

これを逆に利用し、作業を細かく区切って小さな達成感を積み重ねることで、脳を集中モードに導くことができます。

タスク完了後に短い休憩やコーヒーを“ご褒美”にするのも効果的です。

つまり、ドーパミンの性質を理解して上手に扱えば、集中力はコントロールできます。

脳の仕組みを敵ではなく味方に変え、「やる気が続く環境」を意識的に整えましょう。

3.「集中できない=自分が悪い」ではないと知る

集中できないのは「自分が悪い」からではありません。

多くの場合、脳や環境の仕組みを理解せずに戦っているだけです。

自分を責めるのではなく、正しい方法で整えることが大切です。

集中力は意志の強さではなく、環境と脳の状態によって左右されます。

人の脳は外部刺激に反応しやすく、疲れやストレスが溜まると注意力が低下します。

そのため、集中できない時は「努力不足」ではなく、脳が正常に休息やリセットを求めているサインであることも多いのです。

例えば、静かな環境では集中できても、騒がしいカフェやスマホの通知が多い場所では集中が途切れやすいですよね。

これはあなたの性格ではなく、脳の構造がそう反応するようにできているからです。

したがって、環境を少し整えるだけでも集中力は回復します。

集中できない時は「どうすれば集中しやすくなるか」を考える視点に切り替えましょう。

自分を責めるより、環境や習慣を整える方がはるかに効果的です。

集中力は生まれつきではなく、誰でも育てられる力なのです。

第3章:集中を生み出す物理的な環境づくり

集中力を高めるための第一歩は、脳の仕組みや集中が続かない理由を理解することでした。

しかし、知識だけでは実際の行動にはつながりにくいものです。

次に大切なのは、「集中しやすい環境」をつくることです。

周囲の音、光、温度、デスクの状態など、私たちを取り巻く物理的な環境は、想像以上に集中力へ影響を与えます。

環境を少し変えるだけで、努力しなくても自然と集中できる状態をつくることが可能です。

ここからは、初心者でもすぐ実践できる「集中を生み出す環境づくり」の具体的な方法を紹介します。

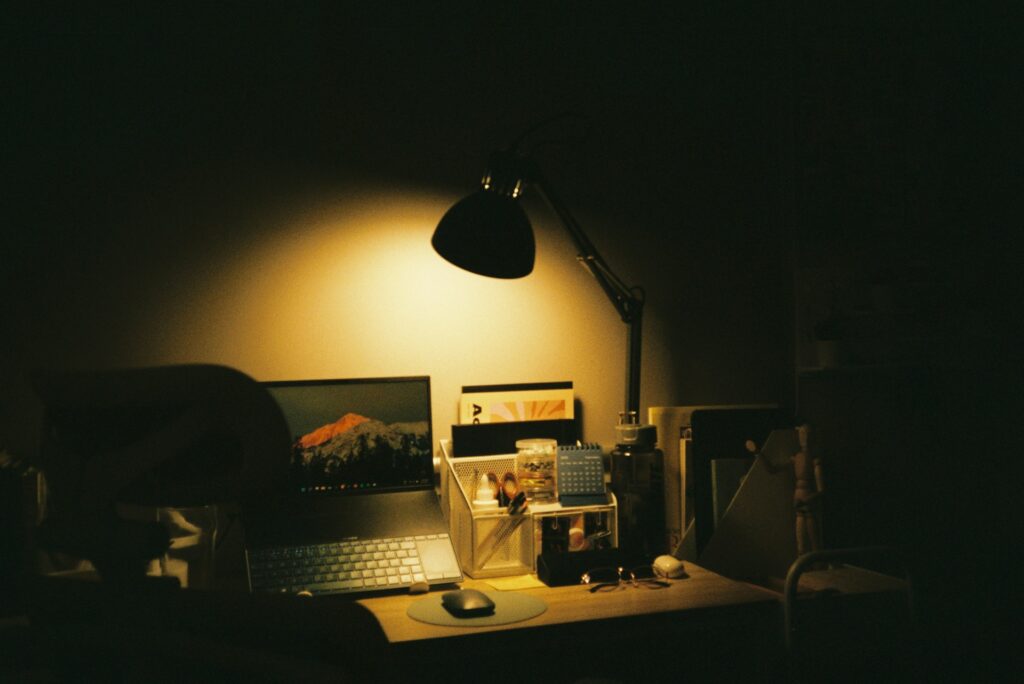

1.作業スペースの整理術(視覚的ノイズを減らす)

集中力を高めるには、まず作業スペースを整えることが重要です。

特に「視覚的ノイズ」を減らすことで、脳が余計な情報に惑わされず、自然と集中しやすくなります。

人間の脳は、目に入る情報を常に処理しています。

机の上に物が多いと、それだけで無意識にエネルギーを消費してしまい、注意が分散します。

つまり、散らかったデスクは“集中を奪う情報源”なのです。

逆に、必要なものだけが置かれたシンプルな空間では、脳が安心し、思考が整理されやすくなります。

例えば、使わない資料や文房具を引き出しにしまい、机の上には「今使うもの」だけを置くだけでも効果があります。

また、パソコンのデスクトップも同様です。

アイコンを整理し、壁紙をシンプルにすることで視覚的ノイズを減らせます。

さらに、1日5分の片づけ習慣を取り入れると、常に集中しやすい環境を保てます。

作業スペースを整えることは、集中力アップの最も手軽で効果的な方法です。

まずは机の上をすっきりさせることから始めましょう。

環境が整えば、意志に頼らずとも自然に集中できるようになります。

2.照明・温度・音・香りなど五感を整えるポイント

集中力を高めるためには、五感を整えることが欠かせません。

照明・温度・音・香りといった感覚的な要素は、意識していなくても集中の質に大きく影響します。

環境を少し工夫するだけで、作業効率がぐっと上がります。

私たちの脳は、常に外部の刺激を受け取っています。

明るすぎる照明や暑すぎる室温、雑音、強い匂いは、無意識のうちに注意を奪い、集中を妨げます。

逆に、落ち着いた明るさや快適な温度、静かな音環境は、脳をリラックスさせ、長時間の集中をサポートします。

例えば、照明は昼白色のデスクライトを使うと目が疲れにくくなります。

室温は20〜25度程度が理想的です。

音はカフェの環境音や自然音など、一定のリズムを持つ音をBGMにすると集中が持続します。

香りは、ペパーミントやレモンなどのスッキリ系が脳を覚醒させ、ラベンダーはリラックス効果があります。

五感を整えることは、努力ではなく環境デザインです。

自分に合った明るさや音、香りを意識的に選ぶことで、集中力は自然に高まります。

心地よい空間づくりが、最高のパフォーマンスを引き出す第一歩です。

3.デジタルデトックス環境(スマホ・通知管理)

集中力を最大化するには、スマホや通知から意図的に距離を置く「デジタルデトックス環境」を作ることが有効です。

これにより、作業中の注意散漫を防ぎ、効率的に集中できるようになります。

スマホやアプリの通知は、短時間で強い刺激を脳に与えます。

脳はこの刺激に反応して注意がそちらに向き、作業を中断することになります。

頻繁な中断は集中力を削り、元の作業に戻るまでに余計な時間とエネルギーを消費させます。

具体的には、作業中はスマホを手の届かない場所に置く、通知をオフにする、アプリの使用時間を制限するなどの方法があります。

また、ポモドーロ・テクニック中は機内モードに切り替えると、集中の邪魔をされずに作業に没頭できます。

週に数時間、SNSやメールから完全に離れる時間を設けるだけでも、脳がリセットされ集中力が回復します。

スマホや通知に振り回されない環境を作ることは、意志力に頼らず集中力を保つ最も効果的な方法です。

まずは今日から一つだけ、通知をオフにするなど小さなルールを試してみましょう。

第4章:集中力を支えるルーティンと時間管理術

環境を整えることで集中しやすくなっても、時間の使い方や習慣が整っていなければ、集中力は長く続きません。

集中力は、脳の仕組みや環境だけでなく、日々のルーティンや時間管理の方法によっても大きく左右されます。

次の章では、初心者でも実践できる「集中力を支えるルーティン作り」と「時間管理術」を具体的に紹介します。

毎日の小さな工夫が、自然と深い集中状態を生み出す鍵になります。

1.「集中のゴールデンタイム」を見つける

集中力を最大化するには、自分にとっての「集中のゴールデンタイム」を見つけることが重要です。

この時間帯に重要な作業を行うことで、効率と成果を大きく向上させることができます。

人間の集中力には波があります。

朝起きてすぐや昼食後など、時間帯によって脳の覚醒度やエネルギーが変動します。

この波を無視して作業を行うと、いくら頑張っても効率が悪くなり、疲れやすくなります。

自分のゴールデンタイムを把握すれば、脳のピーク状態で最も重要なタスクに取り組むことができます。

例えば、朝の1〜2時間が最も頭が冴える人は、この時間に文章作成や分析など頭を使う作業を集中して行います。

逆に午後が得意な人は、午前中に準備や軽作業を済ませ、午後にクリエイティブな作業を行うと効率が上がります。

最初は1週間ほど作業ログを取るだけでも、自分の集中ピークが見えてきます。

自分の集中力の波を理解し、ゴールデンタイムに重要作業を割り当てるだけで、無理な頑張りに頼らず効率的に成果を出せます。

まずは1週間、自分の集中状態を観察してみましょう。

2.ポモドーロ・テクニックなどの具体的手法

集中力を持続させるには、ポモドーロ・テクニックのような時間管理手法を取り入れることが効果的です。

短時間に区切って作業することで、脳が集中状態を維持しやすくなります。

人間の脳は長時間同じ作業を続けると疲労し、集中力が低下します。

ポモドーロ・テクニックは「25分作業+5分休憩」を1セットとし、短時間に区切ることで脳に無理なく集中モードを維持させます。

休憩を挟むことで疲労がリセットされ、次の作業も効率よく進められるのです。

具体的には、タイマーを25分にセットして作業に集中します。

時間が来たら5分間休憩し、軽くストレッチや水分補給を行います。

この1セットを4回繰り返した後に、15〜30分の長めの休憩を取ります。

作業中はスマホ通知をオフにし、1セットごとに達成感を確認すると、モチベーションも維持しやすくなります。

ポモドーロ・テクニックは、初心者でも簡単に取り入れられる集中力維持法です。

まずは1日1〜2セットから始め、短時間で集中する習慣を身につけることが、自然に高い生産性を作る近道です。

3.休憩の質が集中を決める(マイクロブレイクの重要性)

集中力を維持するには、休憩の質が非常に重要です。

短時間でも効果的に脳をリセットする「マイクロブレイク」を取り入れることで、次の作業にスムーズに集中できます。

長時間作業を続けると、脳は疲労し判断力や注意力が低下します。

しかし、数分の短い休憩でも脳の緊張をほぐすことができ、集中力を回復させる効果があります。

マイクロブレイクは、体を動かしたり、目を休めたり、軽いストレッチをするだけで効果があるため、作業の妨げにならず取り入れやすいのです。

例えば、25分間作業したら5分間だけ立ち上がって肩や首を回す、窓の外を眺める、深呼吸を数回行うなどがマイクロブレイクです。

短時間でも脳に「リフレッシュ信号」を送ることで、次の作業開始時に集中力が高まります。

ポモドーロ・テクニックと組み合わせると、より効果的に集中状態を保てます。

休憩は「サボり」ではなく、集中力を高めるための重要な時間です。

マイクロブレイクを取り入れることで、無理なく効率的に作業を進められる習慣を身につけましょう。

第5章:脳のエネルギーを最適化する生活習慣

集中力を高めるためには、環境や時間管理だけでなく、脳自体のコンディションを整えることも欠かせません。

脳は体のエネルギーを大量に消費する器官であり、睡眠不足や食生活の乱れ、運動不足は集中力を大きく下げます。

次の章では、初心者でも取り入れやすい「脳のエネルギーを最適化する生活習慣」について解説します。

睡眠、食事、運動など日常の小さな工夫で、脳が効率よく働き、集中力が自然に高まる状態を作る方法を学びましょう。

1.睡眠・食事・運動が集中力に与える影響

集中力を高めるには、睡眠・食事・運動といった基本的な生活習慣を整えることが不可欠です。

これらを見直すだけで、脳のパフォーマンスは大きく向上します。

脳は全身のエネルギーの20%以上を消費する器官で、睡眠不足や栄養不足、運動不足は効率的に働けなくなります。

睡眠不足は記憶力や注意力を低下させ、栄養バランスの偏りは脳のエネルギー供給を妨げます。

運動不足も血流を減らし、脳への酸素や栄養の供給が低下するため、集中力が続かなくなります。

例えば、十分な睡眠をとることで作業効率や記憶力が向上します。

朝食に炭水化物とタンパク質をバランスよく摂ると、午前中の集中力が持続します。

また、軽いジョギングやストレッチを日常に取り入れると、血流が改善され脳が覚醒状態になり、作業に集中しやすくなります。

睡眠・食事・運動の基本を整えることは、集中力を支える土台作りです。

まずは無理のない範囲で生活習慣を見直し、脳のエネルギーを最適化することから始めましょう。

2.カフェイン・糖質・水分の正しい取り方

集中力を高めるには、カフェイン・糖質・水分の取り方を意識することが重要です。

正しく摂取すれば、脳のパフォーマンスを維持し、効率的に作業が進められます。

カフェインは覚醒作用により集中力を高めますが、取りすぎると不安や動悸を引き起こすことがあります。

糖質は脳のエネルギー源ですが、急激に血糖値を上げると集中力が一時的に高まった後、急降下します。

水分不足も脳の働きを鈍らせ、注意力や判断力が低下します。

つまり、量とタイミングを意識することが集中力維持のポイントです。

例えば、朝や作業前にコーヒー1杯程度を摂ると覚醒効果が得られます。

糖質は白米やパンより、オートミールやフルーツなど血糖値がゆるやかに上がるものがおすすめです。

水分はこまめに摂ることが重要で、一度に大量ではなく、常に少量ずつ補給することで集中力が安定します。

カフェイン・糖質・水分を適切に管理するだけで、脳が効率よく働き、集中力を長時間維持できます。

日常生活の中で少し意識するだけでも、作業効率は大きく改善されます。

3.習慣を続けるコツ(小さく始める習慣形成法)

集中力を支える習慣を身につけるには、「小さく始める」ことが成功のコツです。

無理のない範囲で少しずつ積み重ねることで、習慣は自然に定着します。

人間は急に大きな変化を強いられると挫折しやすく、習慣化が難しくなります。

しかし、小さな行動から始めると心理的負担が減り、成功体験を積むことで脳が「これは続ける価値がある」と学習します。

習慣は毎日の小さな積み重ねで形成されるため、最初のステップを簡単にすることが重要です。

例えば、毎朝30分の運動を習慣にしたい場合、最初から30分行うのではなく、まず1日5分だけストレッチをするところから始めます。

読書習慣も、1日1ページからスタートすると心理的ハードルが低く、自然に継続できます。

小さな行動でも毎日続けることで徐々に時間や量を増やせば、無理なく習慣化できます。

習慣形成は「小さく始めて少しずつ拡大する」方法が最も効果的です。

まず今日できる小さな一歩から始め、集中力を支える生活習慣を無理なく定着させましょう。

第6章:心を整えるマインドフルネスと自己対話

生活習慣を整えることで脳のパフォーマンスは向上しますが、心の状態が乱れていると集中力は長く続きません。

イライラや不安、雑念に気を取られると、いくら環境やルーティンを整えても集中できないのです。

そこで大切になるのが、心を整える「マインドフルネス」と「自己対話」です。

簡単な呼吸法や意識の切り替えを取り入れるだけで、心を落ち着け、集中力を自然に高めることができます。

この章では、初心者でも実践できる方法を具体的に紹介します。

1.集中できる人は「今ここ」に意識を置く

集中できる人は、過去や未来ではなく「今ここ」に意識を向けています。

目の前の作業に意識を集中させることで、効率的に作業を進められます。

人間の脳は、過去の後悔や未来の不安を考えることで容易に注意が散漫になります。

これにより、作業効率が下がり、集中力が途切れやすくなります。

「今ここ」に意識を置くことで、脳は余計な情報を処理せず、目の前のタスクだけにエネルギーを使えるのです。

例えば、パソコンで作業をしているときに「次に何をやろうか」と考えたり、過去のミスを思い出すと、思考が散漫になります。

この場合、深呼吸をして目の前の作業だけに意識を戻すと、集中力が回復します。

また、作業中に「今やっていることだけに100%意識を向ける」と決めるだけでも、脳は自然に集中モードに入ります。

「今ここ」に意識を置く習慣を身につけることで、雑念に惑わされず作業に没頭できます。

初心者でも簡単に取り入れられるので、まずは1つのタスクに意識を集中させることから始めましょう。

2.マインドフルネス呼吸法のやり方

集中力を高めるためには、簡単にできる「マインドフルネス呼吸法」を取り入れることがおすすめです。

たった数分で心を落ち着け、作業への集中力を回復させることができます。

人は不安や雑念で心が乱れると、集中力が低下します。

マインドフルネス呼吸法は、呼吸に意識を向けることで心を「今ここ」に戻し、脳の余計な活動を抑える効果があります。

これにより、短時間でも心が落ち着き、作業に集中しやすくなるのです。

方法はシンプルです。

まず椅子に座り背筋をまっすぐにします。

目を閉じ、ゆっくり鼻から息を吸い、お腹が膨らむのを感じます。

次に口からゆっくり息を吐き、お腹がへこむのを意識します。

この呼吸を1分〜3分ほど続け、呼吸だけに意識を集中させます。

雑念が浮かんでも、「今は呼吸に意識を戻す」と優しくリセットします。

マインドフルネス呼吸法は、初心者でも簡単に取り入れられる集中力アップの習慣です。

数分間の呼吸法で心を整え、作業前や休憩中に実践することで、効率よく集中状態に入れるようになります。

3.ネガティブ思考のリセット法(自分を責めない習慣)

集中力を高めるには、ネガティブ思考をリセットし「自分を責めない習慣」を持つことが大切です。

心が落ち着くことで、作業に自然に集中できるようになります。

人はミスや失敗をすると自分を責めがちですが、このネガティブ思考は脳のリソースを奪い、集中力を妨げます。

過去の失敗や不安に意識を向け続けると、目の前の作業に必要なエネルギーが使えなくなります。

自分を責めない習慣を作ることで、脳を効率的に働かせ、集中力を維持できます。

具体的には、失敗したときに「自分はダメだ」と考える代わりに、「今回の経験から何を学べるか」と問いかけます。

また、作業中に不安やネガティブな感情が浮かんだら、紙に書き出して客観視するのも有効です。

短い休憩で深呼吸を行い、心をリセットする習慣を取り入れるだけでも、集中力が戻りやすくなります。

自分を責めない思考習慣を身につけることで、心の余裕が生まれ、集中力を自然に高められます。

まずはネガティブな感情を認識し、リセットする簡単な方法から取り入れてみましょう。

第7章:集中を持続させるための工夫とツール

心を整える方法や生活習慣を整えることで集中力は高まりますが、長時間の作業や日々のルーティンでは、集中力が途切れることもあります。

そんなときに役立つのが、集中を持続させる工夫やツールです。

次の章では、初心者でも取り入れやすいアプリやタイマー、環境音、習慣トラッキングなどのツールを紹介します。

これらを活用することで、集中力を維持しやすくなり、日常の作業効率を飛躍的に高めることができます。

1.集中アプリ・タイマー・環境音ツールの活用

集中力を持続させるには、集中アプリやタイマー、環境音ツールの活用が効果的です。

これらを使うことで、作業に没頭しやすくなり、効率的に成果を上げられます。

人間の脳は外部の刺激や雑念によって簡単に注意が散ります。

タイマーやアプリを使うと、時間を区切って作業に集中できるほか、作業の進捗を可視化することでモチベーションが維持できます。

環境音ツールは雑音を遮断し、脳を作業モードに切り替えるサポートをします。

例えば、ポモドーロ・タイマーアプリを使えば「25分作業+5分休憩」を自動で管理でき、時間を意識せず集中できます。

集中音アプリや自然音BGMを流すと、カフェや図書館のような集中しやすい環境を再現できます。

また、作業ログを管理するアプリを使えば、達成感を視覚的に確認でき、継続のモチベーションも高まります。

集中アプリやタイマー、環境音ツールは、集中力を無理なく持続させるための強力なサポートです。

初心者でも簡単に取り入れられるため、まずは一つのツールから試してみましょう。

2.習慣化を助けるトラッキングツール

集中力を支える生活習慣や作業習慣を定着させるには、トラッキングツールの活用が非常に有効です。

習慣を可視化することで、自分の行動を客観的に把握でき、継続しやすくなります。

人は行動を「見えない状態」で続けようとすると、忘れたり怠けたりしやすくなります。

トラッキングツールは、毎日の習慣や作業状況を記録・可視化することで、進捗や達成感を実感できる仕組みを作ります。

これにより、脳が「この行動は価値がある」と認識し、習慣化が加速します。

例えば、アプリで「1日1回読書」「毎朝ストレッチ」といった習慣をチェックリスト形式で管理すると、達成した日がカレンダー上でわかります。

達成が続くとモチベーションが上がり、自然と習慣が定着します。

運動や水分摂取、学習時間など、生活のあらゆる習慣に応用可能です。

紙の手帳でチェックする方法も効果的で、視覚的な達成感が習慣化を後押しします。

トラッキングツールを使えば、習慣化が格段に楽になり、集中力を支える生活リズムを無理なく維持できます。

まずは一つの習慣から記録してみることが、継続への第一歩です。

3.モチベーションを保つ「ご褒美設計」

集中力を持続させるには、モチベーションを高める「ご褒美設計」を取り入れることが効果的です。

小さな達成感や報酬を意図的に設定することで、作業への意欲を自然に維持できます。

人間の脳は、達成感や報酬によって分泌されるドーパミンがモチベーションを高める仕組みになっています。

作業や習慣にご褒美があると、脳が「やる価値がある」と認識し、継続的な行動が促されます。

逆に報酬がないと、努力が無駄に感じられ、集中力が途切れやすくなります。

例えば、ポモドーロ・テクニックで25分の集中作業を終えたらお気に入りの飲み物を飲む、1週間のタスクを達成したら映画を見る時間を設ける、といった方法です。

学習や運動、日々のルーティンでも応用できます。

報酬は小さくても構いません。

重要なのは、行動の後に「楽しい体験」を結びつけることです。

ご褒美設計を取り入れることで、脳が自然に集中モードを維持しやすくなります。

まずは小さな達成に対して自分にご褒美を与える仕組みを作り、集中力とモチベーションを同時に高めましょう。

第8章:まとめ ― 環境と習慣を味方につけて、“集中できる自分”をつくろう

集中力を高めるためには、「環境」と「習慣」を整えることが最も重要です。

この二つを味方につけることで、誰でも「集中できる自分」を作り出すことができます。

環境が整っていないと、脳は無意識に外部刺激に反応して注意が散り、集中力が途切れます。

また、習慣が身についていなければ、集中状態を維持する力が弱くなり、作業効率が低下します。

つまり、環境と習慣の両方が整うことで、脳は自然に集中モードに入りやすくなるのです。

「環境×習慣=集中力」という方程式で考えると分かりやすく、どちらか一方だけでは十分な集中は得られません。

例えば、作業スペースを整理し、スマホを別の部屋に置くことで視覚的・心理的な邪魔が減り、集中しやすい環境が整います。

さらに、ポモドーロ・テクニックやマインドフルネス呼吸法などの習慣を取り入れると、短時間でも深く集中できる状態が自然に作れます。

小さな行動を積み重ねることで、集中力は確実に向上します。

まずは今日から、できることひとつを試してみましょう。

机の上を整理する、スマホを手元から離す、作業前に深呼吸する──どれでも構いません。

環境と習慣を少しずつ整えるだけで、集中できる自分を着実に作ることができます。

今日の一歩が、あなたの集中力を大きく変える第一歩です。