近年、クマによる人身被害や農作物への被害が全国各地で増えています。

こうした事態に対応するため、自治体はやむを得ず駆除を実施する場合があります。

ところがその対応に対して、自治体へ苦情を寄せる人々も少なくありません。

本記事では、「なぜクマを駆除すると苦情が来るのか?」という疑問を掘り下げ、苦情の内容や背景、自治体の対応をわかりやすくご紹介します。

目次

クマと人の距離が近づいた理由

本来、クマは人間を避けて行動する臆病な動物です。

しかし現在では、人里や住宅街にまで出没するようになりました。

その主な原因は以下のようなものです:

| 原因 | 内容 |

| 餌不足 | 山の木の実(ドングリなど)の不作で、人里に餌を求めて降りてくる |

| 環境変化 | 林業の衰退や里山の荒廃により、クマの行動圏が広がった |

| クマ個体数の増加 | 保護政策によりクマの数が回復し、人と接触する機会が増加 |

| ヒト側の無警戒な行動 | ゴミや農作物を放置することで、クマを引き寄せる要因になる |

苦情の中身と寄せる人の特徴

クマの駆除が報道されると、その直後から自治体に苦情や抗議の声が寄せられます。

苦情の内容は以下のようなものが多く見られます。

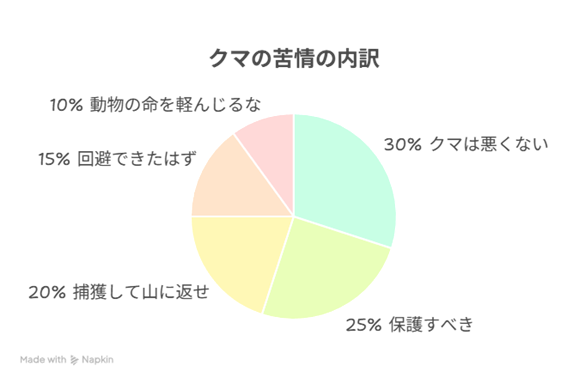

📊 苦情の内訳

- クマは悪くない(30%)

- 保護すべき(25%)

- 捕獲して山に返せ(20%)

- 避難などで回避できたはず(15%)

- 動物の命を軽んじるな(10%)

🧑🤝🧑 苦情を言う人の傾向

- 都市部の住民が多い傾向

- SNSや署名活動に積極的

- 動物愛護意識が非常に高い

- 実際にクマと接した経験がない人が多い

自治体や現場の苦悩

⚖️ 板挟みにされる自治体職員

駆除を決定する自治体職員は、住民の安全を守る責務があります。

しかしその一方で、動物愛護の観点から批判も受けなければなりません。

実際にある町では、猟友会メンバーがSNSで「殺人者」と中傷され、身の危険を感じたという事例もあります。

📜 法律と制度の狭間

クマの駆除は「鳥獣保護管理法」に基づき、有害捕獲として合法的に実施されます。

しかし、クマが「本当に有害か?」の判断は非常に難しく、駆除に至るまでには慎重な手続きと判断が求められます。

誤解を解き、対話の糸口を探るために

クマの駆除に対して苦情が出ることは、動物を大切に思う心の表れでもあります。

しかし、現場の危険や自治体の責任も無視できません。

✅ 双方の理解が必要

| 苦情を述べる人の主張 | 現場や自治体の実情 |

| クマは保護すべき | 人命・農業被害を防ぐために駆除が必要 |

| 捕獲して山に返せばよい | 再出没のリスクが高く、根本解決にならない |

| 動物の命を奪うな | 最悪の事態を防ぐための緊急措置である |

「クマの駆除で自治体に寄せられる苦情の実態とは!」まとめ

「駆除は悪、保護が善」といった単純な二元論では、解決に至ることはできません。

大切なのは、現場の声を聞き、苦情を述べる側も実情を知る努力をすることです。

野生動物との共存には、感情的な対立ではなく、冷静な議論と現実的な対策が必要です。

お互いの立場を理解し合うことが、クマと人間の未来のために必要不可欠だといえるでしょう。