第1章:はじめに ― 「やる気が続かない」のは当たり前?

「最初はやる気があったのに、気づいたらやる気がなくなっていた…」

そんな経験、誰にでもありますよね。

新しい仕事やプロジェクトを始めたときはワクワクしていても、数週間・数か月経つうちに、モチベーションが下がってしまう。

多くの人がこの“やる気の波”に悩んでいます。

でも実は、「やる気が続かない」のは、あなたの性格のせいではありません。

人は、外からのごほうび(お金、評価、昇進など)だけを頼りに行動していると、心の中の“やる気エネルギー”が長続きしにくいのです。

なぜなら、外的報酬は一時的な満足感しか与えてくれないからです。

では、どうすればやる気を長く保てるのでしょうか?

そのヒントが「内的報酬」にあります。

内的報酬とは、他人からもらうものではなく、自分の中で感じる“うれしさ”や“充実感”のこと。

例えば、「昨日より少し成長できた」「自分で工夫できた」「誰かの役に立てた」などの感覚です。

こうした“自分の中のごほうび”を感じられるようになると、モチベーションは自然と続くようになります。

この記事では、そんな「内的報酬を育てる方法」を、分かりやすく解説していきます。

もし今、「やる気が続かない」と感じているなら、それはチャンスです。

ここから、自分でやる気を生み出せる力を、一緒に身につけていきましょう。

第2章:「外的報酬」と「内的報酬」って何が違うの?

私たちは日々、「やる気を出さなきゃ」と思いながら仕事をしています。

でも、その“やる気”がどこから生まれているのか、考えたことはありますか?

実は、モチベーションには大きく分けて2つの種類があります。

ひとつは「外から与えられるやる気」、もうひとつは「自分の中から湧き上がるやる気」です。

多くの人は前者――つまりお金や評価などの“外的報酬”に頼って働いていますが、それだけでは長続きしません。

ここでは、もうひとつの大切な要素、“内的報酬”との違いをわかりやすく見ていきましょう。

1.外的報酬:給料・ボーナス・褒められるなど、外からもらうもの

外的報酬とは、給料・ボーナス・上司からの評価や褒め言葉など、「自分の外から与えられるごほうび」のことです。

人は誰でも「報われたい」「認められたい」という気持ちを持っています。

そのため、外的報酬は短期間でやる気を引き出すにはとても効果的です。

例えば、昇給や賞与があると「次も頑張ろう」と思えますよね。

しかし、外的報酬は一時的な刺激に過ぎず、時間が経つとその喜びは薄れてしまいます。

報酬がなくなると、やる気も一緒に落ちてしまうのが弱点です。

例えば、営業成績が上がってボーナスをもらったときは嬉しいものです。

でも、数週間もすればその達成感は薄れ、次のノルマに追われてプレッシャーを感じるようになります。

つまり、外的報酬だけに頼ると「報酬があるときしか頑張れない」状態になってしまうのです。

外的報酬は決して悪いものではありません。

むしろやる気の“きっかけ”としては大切です。

ただし、それに頼りすぎると長く続かないため、これから紹介する「内的報酬」と組み合わせて考えることが大切です。

2.内的報酬:達成感・成長感・貢献感など、自分の中で感じる喜び

内的報酬とは、達成感や成長感、誰かの役に立てた喜びなど、「自分の心の中で感じるごほうび」のことです。

外的報酬のように他人から与えられるものではなく、自分自身の感覚や価値観によって得られるため、やる気が長続きしやすい特徴があります。

自分で「やった!」と思える経験や、小さな成長を実感することで、自然に次の行動への意欲が湧いてくるのです。

例えば、仕事で新しい作業を覚えたとき、「できるようになった!」という達成感を味わえます。

また、同僚やチームの役に立てたときには「自分の行動が誰かを助けられた」と感じられます。

こうした内的報酬は、ボーナスや褒め言葉がなくても、毎日少しずつ自分を動かす力になります。

小さな成功体験を積み重ねることで、外的報酬に頼らなくてもやる気を維持できるのです。

内的報酬は、自分の心の中で感じる“やる気のエネルギー”です。

長く続くモチベーションを作るには、外的報酬と組み合わせつつ、この内的報酬を意識して育てていくことが大切です。

3.「人に認められる」より「自分で誇れる」ことが長続きの秘訣

仕事や勉強で長くやる気を保つには、「他人に認められること」よりも「自分で誇れること」を重視することが大切です。

他人からの評価は嬉しいですが、いつも誰かの目を気にしていると、やる気は外部に左右されやすくなります。

一方、自分で「これをやりきった」「成長した」と感じられる経験は、自分の心の中でモチベーションを生み続ける力になります。

つまり、やる気の源泉を自分の中に持つことで、安定して行動し続けられるのです。

例えば、上司に褒められたときだけやる気が出る人は、評価がなければ手が止まってしまいます。

一方で、「今日は計画通りにタスクを終えられた」「昨日より少し効率よくできた」と自分で達成感を感じられる人は、評価がなくても自然に次の行動に向かえます。

自分で自分を認める習慣は、やる気を内側から持続させる秘訣です。

長く続くやる気を手に入れたいなら、まずは「他人に認められること」ではなく「自分で誇れること」に注目しましょう。

小さな成功体験を積み重ねることで、安定したモチベーションを育てることができます。

第3章:「内的報酬」が生まれる3つの気持ち

外的報酬と内的報酬の違いがわかると、「じゃあ、どうやったら自分の中でやる気を生み出せるのか?」という疑問が出てきますよね。

実は、内的報酬はただ漠然と感じるものではなく、特定の「気持ち」がそろうと自然に生まれやすくなります。

これから紹介する3つの気持ちは、誰でも意識すれば内的報酬を感じやすくなり、仕事や学びのやる気を安定させる土台になります。

一緒に確認していきましょう。

1.自分で選んでいる(自分で決めた感覚)

内的報酬を感じるためには、まず「自分で選んでいる」という感覚が大切です。

人は自分で決めたことに対して、自然と責任感ややる気が湧きやすくなります。

逆に、他人に指示されて動くばかりだと、「やらされている」感覚が強くなり、長続きしません。

自分で選んでいると感じることで、行動そのものが楽しくなり、モチベーションが内側から生まれやすくなるのです。

例えば、仕事で「今日はこの順番でタスクを進める」と自分で計画を立てると、やる気が持続しやすくなります。

上司や同僚に指示されて動くよりも、自分の判断で進めることで、達成感や満足感も大きく感じられます。

また、日常生活でも「今日はこの勉強方法でやってみよう」と自分で決めると、自然に取り組む意欲が湧きます。

つまり、内的報酬を育てたいなら、まずは「自分で決める」という小さな習慣を意識することが大切です。

自分で選んで行動することが、やる気を長く保つための第一歩になります。

2.できるようになっている(成長を感じる)

内的報酬を感じるもう一つの大切な要素は、「できるようになっている」と実感できること、つまり自分の成長を感じることです。

人は自分が成長していると感じると、自然にやる気が湧きます。

逆に、何をやっても変化がない、上達を感じられないと、やる気は徐々に低下してしまいます。

成長を実感することで、自分の努力が意味あるものだと分かり、内的報酬として心に残るのです。

例えば、最初は難しかった仕事の作業が、繰り返し行うことで少しずつスムーズにできるようになったとき、「自分、成長しているな」と感じます。

勉強や趣味でも同じです。

「昨日はできなかった問題が解けた」「前より文章を書きやすくなった」と小さな達成感を積み重ねることで、やる気が自然に続きます。

成長の実感は、他人の評価がなくても自分の心を動かす強力なエネルギーになります。

これらのことから、内的報酬を育てたいなら、「小さな成長」を意識して確認する習慣が大切なのです。

自分の上達を実感することが、モチベーションを長く保つ秘訣になります。

3.誰かの役に立っている(つながりや貢献)

内的報酬を感じる最後の重要な要素は、「誰かの役に立っている」という感覚、つまり貢献感やつながりを実感することです。

人は社会的な生き物なので、他人やチームに貢献できたと感じると、自然に満足感ややる気が湧きます。

自分の行動が誰かの助けになっていると分かると、「自分の努力は意味がある」と心が感じ、内的報酬として強く残ります。

逆に、自分の行動が孤立していると感じると、やる気は下がりやすくなります。

例えば、仕事で同僚を手助けして感謝されたときや、チームの目標達成に自分が貢献できたとき、「自分の行動で誰かが喜んでくれた」と実感できます。

家庭や友人関係でも同じです。

「ちょっと手伝っただけなのに、相手が喜んでくれた」と感じることが、次の行動へのモチベーションになります。

小さな貢献でも、自分の価値を実感することで、内的報酬を生む大きな力になるのです。

つまり、内的報酬を育てるには、自分の行動が誰かの役に立っていることを意識することが大切です。

貢献感は、やる気を長く保つための強力なエネルギーになるのです。

第4章:まずは自分を知ろう ― 「やる気の源泉」を探す

第3章では、内的報酬が生まれる3つの気持ち、「自分で選んでいる」「成長を感じる」「誰かの役に立っている」について紹介しました。

でも、これを日々の仕事や生活で感じるためには、まず自分自身が何にやる気を感じるのかを知ることが大切です。

自分の「やる気のスイッチ」がわかれば、小さな行動でもモチベーションを持続させやすくなります。

ここからは、自分の中にあるやる気の源泉を見つける方法をわかりやすく解説していきます。

1.「どんなときにやる気が出る?」を思い出して書き出してみよう

まず、自分のやる気の源泉を知るために、「どんなときにやる気が出るか」を思い出して書き出してみましょう。

人によってやる気の感じ方は違います。

ある人は誰かに褒められるとやる気が出るかもしれませんし、別の人は目標を達成したときに喜びを感じます。

自分がどんな状況で「やる気スイッチ」が入るのかを知ることで、内的報酬を意識的に感じやすくなり、モチベーションを安定させることができます。

例えば、ノートやスマホのメモに「昨日より早く作業が終わったとき」「誰かに感謝されたとき」「新しいことを覚えられたとき」といった具体的な場面を書き出します。

小さなことでも構いません。

書き出すことで、自分が自然にやる気を出せるパターンが見えてきます。

慣れてきたら、毎日やる気を感じた瞬間を少しずつ記録するのもおすすめです。

つまり、自分のやる気が出る瞬間を思い出して書き出すことが、内的報酬を意識的に育てる第一歩になります。

自分のパターンを知るだけでも、日々のモチベーション管理がぐっと楽になります。

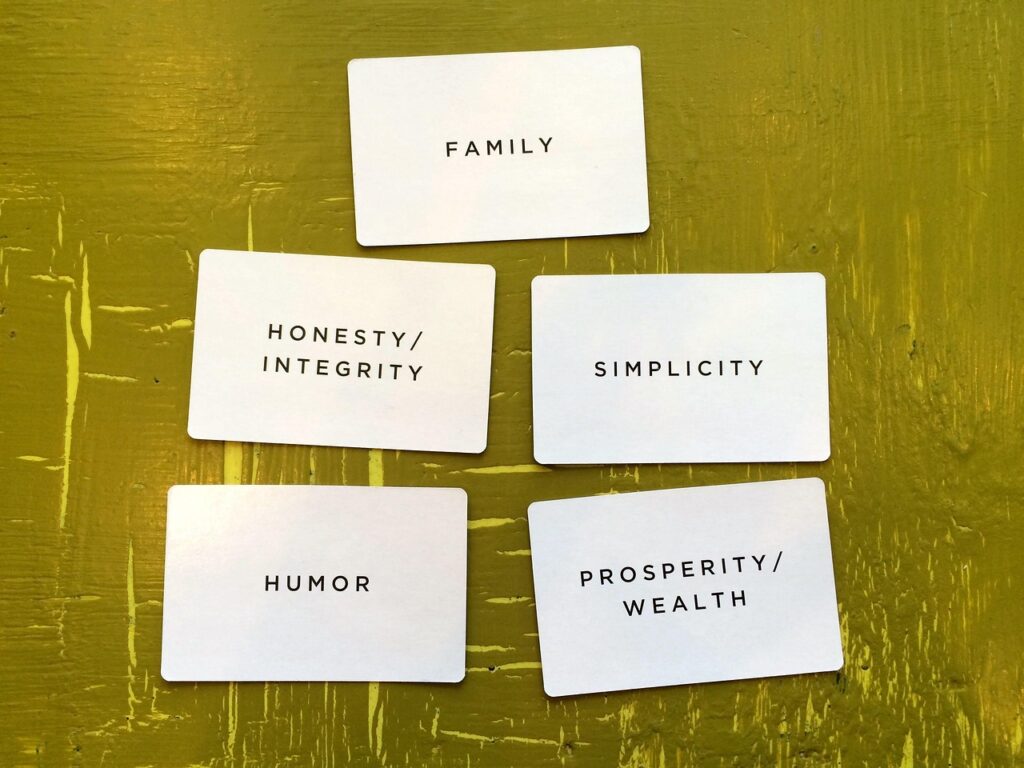

2.自分の「好き・得意・大事にしたいこと」を整理する

内的報酬を育てるためには、自分の「好き・得意・大事にしたいこと」を整理して明確にすることが大切です。

人は、自分が価値を感じることに取り組むと自然にやる気が湧きます。

逆に、自分に合わないことや興味のないことばかりやっていると、いくら努力してもモチベーションは続きません。

自分が何に価値を感じるのかを整理することで、やる気を引き出す行動や目標を設定しやすくなります。

具体的には、紙やノートに3つの項目を書き出してみます。

まず「好きなこと」――趣味や楽しいと感じること。

次に「得意なこと」――他の人より少し上手にできること。

最後に「大事にしたいこと」――自分が仕事や生活で大切にしたい価値観や目標です。

書き出すだけで、自分が何に喜びや達成感を感じやすいのかが見えてきます。

例えば、「人に喜んでもらえることが好き」「文章を書くのが得意」「挑戦して成長することを大事にしたい」といった具体例です。

このように、自分の「好き・得意・大事にしたいこと」を整理することで、やる気の源泉を日常で意識しやすくなり、内的報酬を感じながら行動できるようになります。

3.例:「人に感謝されると嬉しい」「目に見える成果があると燃える」など

内的報酬を日常で感じるには、「自分がどんな瞬間に嬉しいと感じるか」を具体的に知ることが大切です。

人によって、やる気が湧く瞬間は違います。

自分が何に喜びや達成感を感じるかを理解しておくと、日々の行動で意識的に内的報酬を得やすくなり、モチベーションを安定させることができます。

例えば、仕事や学習で「誰かに感謝されると嬉しい」と感じる人は、自分の行動が他人に役立ったことを内的報酬として実感できます。

また、「目に見える成果があると燃える」という人は、タスクが完了したり、数字や結果として進捗を確認できるとやる気が湧きます。

他にも、「昨日より少し上手にできた」「新しいことを覚えられた」といった小さな成長も、内的報酬として心を満たします。

このような具体例を書き出しておくと、自分のやる気パターンが見えてきます。

つまり、日常で自分が嬉しいと感じる瞬間を具体的に把握することが、内的報酬を意識的に感じる第一歩です。

小さな喜びを積み重ねることで、やる気を長く保てるようになります。

第5章:日常で“内的報酬”を感じるためのコツ

第4章では、自分のやる気の源泉を知るために「どんなときにやる気が出るか」「自分の好き・得意・大事にしたいこと」を整理する方法を紹介しました。

しかし、知るだけではやる気は長く続きません。

大切なのは、日常の中で意識的に内的報酬を感じる習慣を作ることです。

ここからは、毎日の行動の中で小さな達成感や成長感、貢献感を実感し、やる気を自然に育てるための具体的なコツをわかりやすく解説していきます。

1.今日できたことを3つ書く「できたことリスト」

日常で内的報酬を感じるための簡単な方法のひとつが、「今日できたことを3つ書く『できたことリスト』」です。

人は、できなかったことや失敗ばかりに目が行きがちです。

しかし、1日の終わりに「今日自分ができたこと」を意識的に振り返ると、達成感や成長感を実感しやすくなります。

これが内的報酬として心に残り、次の日のやる気にもつながります。

実際のやり方は簡単です。

ノートやスマホに「今日できたこと」を3つ書き出すだけ。

例えば、「メール返信を全部終えられた」「会議で意見を言えた」「昨日より早くタスクを終えられた」など、どんな小さなことでも構いません。

最初は些細なことで十分です。

書き出すことで、自分の行動がしっかり成果につながっていると実感でき、やる気が自然に湧きます。

毎日続けると、自分の成長や努力を見える化でき、モチベーションが安定して長続きする習慣になります。

つまり、「できたことリスト」を書くことは、内的報酬を日常で意識的に感じる簡単で効果的な方法です。

小さな達成を積み重ねることで、やる気を持続させる力を育てることができます。

2.小さな目標を作る:「10分だけやる」「一歩だけ進める」

やる気を長く保つためには、大きな目標だけでなく、「小さな目標」を作ることが効果的です。

これをマイクロゴール戦略と呼びます。

人は大きすぎる目標に直面すると、どこから手をつけていいかわからず、やる気が下がりがちです。

しかし、小さな一歩ずつの目標を設定すると、達成感を頻繁に感じられ、内的報酬が積み重なります。

結果として、行動が習慣化され、モチベーションが安定して続きやすくなります。

例えば、「この企画書を完成させる」という大きな目標がある場合、最初は「10分だけ資料を読む」「まず表紙と目次を作る」といった小さなゴールに分けます。

たった10分でも取り組むことで、「やった!」という達成感が得られます。

この小さな成功体験を積み重ねることで、自然に大きな目標にも近づけるようになります。

また、少しずつ進める感覚が、成長感や充実感という内的報酬を生み出します。

つまり、マイクロゴール戦略は「小さな目標を設定して達成感を積み重ねる方法」です。

一歩ずつ進めることで、やる気を維持しながら、大きな目標も無理なく達成できるようになります。

3.結果よりも「行動した自分」を褒める習慣

やる気を長く保つためには、結果だけでなく、「行動した自分」を褒める習慣を持つことが大切です。

人は成果だけで自分を評価すると、思った通りの結果が出なかったときに落ち込みやすく、モチベーションが下がってしまいます。

しかし、行動そのものを認める習慣を持つと、「やろうとした自分」を内的報酬として感じられるため、やる気を安定させられます。

行動を褒めると、挑戦すること自体が楽しくなり、習慣化もしやすくなります。

例えば、仕事で提案書を書いたけれど上司に修正を指示された場合、「うまくできなかった」と落ち込むのではなく、「今日は提案書を書くために努力した自分は偉い」と考えます。

また、運動や勉強でも、「10分だけ取り組んだ」「問題を一つ解けた」という行動を褒めることで、少しずつ自信や達成感が積み重なります。

行動そのものを評価することが、次の行動へのモチベーションにつながるのです。

つまり、結果だけにこだわらず、行動した自分を褒める習慣を持つことで、内的報酬を意識的に感じやすくなり、やる気を持続させる力を育てることができます。

第6章:やる気を下げる落とし穴に注意!

第5章では、日常の中で内的報酬を感じるコツや小さな達成感を積み重ねる方法を紹介しました。

しかし、やる気を育てるには、同時に「やる気を下げてしまう落とし穴」にも注意する必要があります。

知らず知らずのうちに他人と比較したり、完璧を求めすぎたりすると、せっかく育てた内的報酬が弱まってしまうことがあるからです。

ここからは、初心者でも気をつけられる、やる気を下げる要因とその対処法をわかりやすく解説します。

1.他人と比べすぎるとやる気が消える

やる気を持続させるためには、他人と自分を比べすぎないことが重要です。

人はつい周りの成果やスピードと自分を比べてしまいがちですが、比べることで「自分は遅れている」「まだ足りない」と感じ、やる気を失いやすくなります。

特にSNSや職場の評価など、他人の成功が目に入ると、自分の努力や成長が見えなくなり、内的報酬を感じにくくなるのです。

例えば、同僚が自分より早く仕事を終えたり、成果を出したりすると、「自分はダメだ」と落ち込み、やる気が下がってしまいがちです。

スポーツや勉強でも同じで、他人の記録ばかり意識すると、自分の成長や小さな達成感に気づけなくなります。

こうなると、内的報酬を感じる機会が減り、モチベーションが続かなくなります。

つまり、やる気を長く保つには、他人との比較を避け、自分の成長や行動に目を向けることが大切です。

「昨日の自分より少しでも進歩した」という意識を持つだけでも、内的報酬を感じやすくなり、自然にモチベーションが持続します。

2.「完璧にやらなきゃ」と思うと動けなくなる

やる気を保つためには、「完璧にやらなきゃ」と考えすぎないことが大切です。

完璧主義の人は、結果を100%にすることばかり意識するあまり、行動を始める前から不安や緊張を感じ、動けなくなってしまう場合があります。

行動しないと達成感や成長感も得られず、内的報酬が生まれないため、やる気が低下してしまうのです。

例えば、仕事の資料作りで「完璧にまとめなければ」と考えすぎると、いつまでも作業に取りかかれなかったり、細かい部分ばかり気にして作業が進まなかったりします。

勉強でも同じで、「一度で全部覚えなければ」と思うと、勉強を始めること自体が億劫になり、やる気が失われます。

つまり、やる気を維持するには、完璧さにこだわらず「まずやってみる」ことが大切です。

小さな行動や挑戦でも、内的報酬を感じられる習慣を積み重ねることで、結果的に成長や達成感につながり、モチベーションが安定して続くようになります。

3.SNSや上司の評価に振り回されないための考え方

やる気を安定させるには、SNSや上司の評価に振り回されない考え方を持つことが大切です。

SNSや周囲の評価は、他人の基準であり、自分の努力や価値とは必ずしも一致しません。

これに左右されると、内的報酬を感じにくくなり、やる気が不安定になります。

自分の基準で行動や成長を評価する習慣を持つと、周囲の評価に左右されず、モチベーションを長く保つことができます。

例えば、SNSで同僚や友人の成果を見て焦ったり、上司のコメントで一喜一憂したりすると、自己評価が揺らぎます。

こういうときは、「他人は他人、自分は自分」と考え、自分が今日できたことや学んだことに目を向けましょう。

「今日は計画通りにタスクを進められた」「昨日より少し上手にできた」という小さな成長を認めるだけでも、内的報酬は得られます。

つまり、SNSや他人の評価を気にしすぎず、自分の行動や成長を基準に考えると、やる気を安定させ、内的報酬を意識的に感じられます。

自分のペースで積み重ねることが、長く続くモチベーションの秘訣です。

第7章:周りの人と“内的報酬”を育てよう

これまで、自分自身の内的報酬を育てる方法や、やる気を下げる落とし穴への対処法について紹介してきました。

しかし、モチベーションは一人だけで育てるものではありません。

周りの人との関わり方次第で、内的報酬を感じやすくなったり、やる気がさらに高まったりすることがあります。

ここからは、職場や家庭、友人関係などで、周りの人と一緒に内的報酬を育てるコツや具体的な方法をわかりやすく解説していきます。

1.一緒に成長を喜べる仲間をつくる

内的報酬を育てるためには、一緒に成長を喜べる仲間をつくることが大切です。

人は他人と喜びや達成感を共有すると、より強く充実感を感じられます。

自分一人で達成感を味わうよりも、仲間と一緒に「できたね!」と喜び合うことで、内的報酬が増し、やる気がさらに高まります。

また、仲間の成長を見ることも刺激となり、自分自身のモチベーションにつながるのです。

例えば、職場や勉強会で一緒に目標を立てて取り組むと、互いの成長を共有できます。

「この仕事がうまくいった」「昨日より作業が早くなった」といった小さな成果でも、一緒に喜び合うことで達成感が倍増します。

オンラインでも、SNSやチャットで「できたこと」を報告し合うだけでも、仲間と成長を感じ合うことができます。

こうした関係は、内的報酬を日常で意識的に感じる環境を作る大きな力になるのです。

つまり、一緒に成長を喜べる仲間をつくることは、内的報酬を強化し、やる気を長く保つための有効な方法です。

互いの努力を認め合うことで、モチベーションが自然に高まります。

2.「ありがとう」を伝える・もらう関係を意識する

内的報酬を育てるためには、「ありがとう」を伝えたり、もらったりする関係を意識することが大切です。

感謝のやり取りは、人とのつながりや自分の行動の価値を実感させてくれます。

誰かに感謝されると、自分の行動が役に立ったと感じられ、達成感や充実感という内的報酬が生まれます。

また、感謝を伝えることで相手の内的報酬も刺激され、互いにやる気を高め合う関係を作ることができます。

例えば、職場で同僚が手伝ってくれたときに「ありがとう」と伝えるだけで、お互いに嬉しい気持ちが生まれます。

また、家族や友人でも、「手伝ってくれてありがとう」「話を聞いてくれてありがとう」と感謝を口にすることで、自分自身も相手も心が温かくなり、内的報酬を感じられます。

日常の小さな感謝を意識するだけで、やる気を自然に高める環境が作れるのです。

つまり、「ありがとう」を伝えたりもらったりする関係を意識することで、自分も周りも内的報酬を感じやすくなり、やる気を持続させる力を育てることができます。

3.職場でも家庭でも使える「内的報酬を共有する言葉」例

内的報酬を育てるには、日常で使える言葉を意識して共有することが大切です。

言葉によって、自分や相手の行動や成長を認めることができると、内的報酬を感じやすくなります。

「やったね」「助かったよ」「すごい!成長したね」といった簡単な言葉でも、達成感や充実感を共有できます。

職場でも家庭でも、このような言葉を日常的に使うことで、互いのモチベーションを自然に高めることができます。

例えば、職場でも家庭でも使える、内的報酬を共有する言葉の具体例として以下のものがあります。

1.「助かったよ、ありがとう!」

相手の行動や手助けを認める言葉。感謝の気持ちが伝わり、達成感や貢献感を感じやすくなる。

2.「すごい!上手になったね」

成長やスキルの向上を認める言葉。自分の努力が評価されていると実感でき、内的報酬が生まれる。

3.「やってみてくれて嬉しい」

行動そのものを褒める言葉。結果に関係なく挑戦を認めることで、挑戦意欲が維持される。

4.「一緒にできて楽しいね」

協力や共感を感じさせる言葉。周囲とのつながりや貢献感を強め、やる気を高める。

5.「少しずつでも前に進んでるね」

小さな進歩や努力を認める言葉。完璧でなくても達成感を感じやすくなり、モチベーションが持続する。

つまり、職場でも家庭でも、内的報酬を意識した言葉を使い、互いの努力や成長を認め合うことが、やる気を高めるコツです。

簡単な言葉の習慣化で、モチベーションの循環を作ることができます。

第8章:まとめ ― 「やる気を自分で育てられる人」になろう

モチベーションは、誰かからもらうものではなく、自分で育てるものです。

他人の評価や報酬に頼っていては、やる気は一時的で不安定になりがちです。

しかし、自分の中で達成感や成長感、貢献感といった内的報酬を意識的に感じられるようになると、モチベーションは長く持続します。

日々の小さな習慣が積み重なり、やる気を安定的に育てる力につながるのです。

例えば、毎日の終わりに「今日できたことリスト」を書いたり、小さな目標を設定して達成感を味わったりすることが挙げられます。

また、仲間と一緒に成長を喜んだり、感謝の言葉を交わしたりすることで、内的報酬を共有し、やる気の循環を作ることもできます。

小さな積み重ねが、自分自身のモチベーションを自分でコントロールできる力を育てるのです。

つまり、やる気は待っているものではなく、毎日の行動や習慣を通して育てるものです。

自分の内的報酬に意識を向け、小さな一歩を積み重ねることで、誰でも「やる気を自分で育てられる人」になれます。

まず一つ、自分が達成できる小さな行動を始めてみましょう。

それが未来の大きなモチベーションにつながります。