第1章:はじめに — なぜ「タスク管理」は続かないのか?

「タスク管理を始めたけれど、三日坊主で終わってしまった…」

そんな経験はありませんか?

多くの社会人が、「仕事が忙しくて時間がない」「やることが多すぎて整理できない」と悩んでいます。

最初は「効率よく動きたい」と思って始めたはずなのに、いつの間にか「タスクを管理すること」自体がストレスになってしまうのです。

では、なぜタスク管理は続かないのでしょうか?

その理由の多くは、完璧主義・ツール迷子・詰め込み思考の3つにあります。

「毎日全部やらなきゃ」と完璧を求めすぎたり、アプリをいくつも試して使いこなせなかったり、最初から予定を詰め込みすぎて疲れてしまう——この悪循環が続かない原因です。

本当に大切なのは、「自分に合った仕組み」を作ること。

難しい方法や高機能なツールではなく、シンプルで無理のない習慣から始めることで、自然と続けられるようになります。

タスク管理は「努力」ではなく「仕組み」です。

正しい考え方さえ身につければ、誰でも日々の仕事や生活をスムーズに回せます。

この記事では、忙しい社会人でも無理なく実践できるタスク管理のコツを、やさしく段階的に紹介していきます。

ぜひ最後まで読んで、「続けられる管理術」を一緒に身につけていきましょう。

第2章:まずは現状を把握!自分の時間を“見える化”する

タスク管理を始めても続かない理由の多くは、「自分が本当にどんな時間の使い方をしているのか」を知らないまま進めてしまうことにあります。

忙しいと感じていても、実際には意外とムダな時間があったり、逆に集中できる時間帯が偏っていたりするものです。

まずは“時間の使い方”を客観的に見ることが、効率的にタスクをこなす第一歩です。

いきなり管理ツールを使うよりも、まず現状を「見える化」して、自分の1日を正しく理解することから始めましょう。

1.「タスク管理=スケジュール帳」ではない

タスク管理は「スケジュール帳に予定を書くこと」ではありません。

タスク管理の本質は、限られた時間の中で「やるべきことに集中できる環境をつくる」ことです。

スケジュール帳は「予定」を管理するための道具です。

例えば、会議や納期など、時間が決まっている出来事を記録するのに適しています。

しかし、タスク管理はそれよりも広く、「何を」「いつまでに」「どんな順番で」行うかを整理するプロセスです。

予定を入れるだけでは、優先順位や作業量のバランスは見えません。

例えば、「資料を作る」というタスクを、ただスケジュール帳に書いても終わりません。

実際には「情報を集める」「構成を考える」「スライドを作る」など、複数の小さな作業に分ける必要があります。

これらを整理しなければ、当日になって「時間が足りない」と焦ってしまいます。

つまり、スケジュール帳は「時間を記録するツール」、タスク管理は「行動を整理する思考法」です。

両者を混同せず、まずは「自分が何をするべきか」を見える化することから始めましょう。

2.忙しい人ほど“やらないこと”を決める重要性

本当に忙しい人ほど、「やること」よりも「やらないこと」を明確にすることが大切です。

時間は限られているため、すべてを完璧にこなそうとするほど、かえって生産性が下がってしまうからです。

多くの人がタスク管理で失敗するのは、やるべきことを増やしすぎるからです。

予定を詰め込み、頭の中が常にいっぱいの状態では、重要な仕事に集中できません。

不要なタスクを減らすことで、心にも時間にも余裕が生まれ、結果的に大切なことに力を注げるようになります。

例えば、「毎日すべてのメールに即返信する」「会議には全部出席する」と決めてしまうと、他の仕事に割く時間がなくなります。

思い切って「重要でないメールはまとめて処理する」「自分が関係ない会議は参加しない」と決めるだけで、一日の効率は大きく変わります。

やらないことを決めるのは、怠けることではありません。

限られた時間を最大限に活かすための「戦略」です。

まずは、自分のタスクの中で「本当に必要なもの」だけを残すことから始めてみましょう。

3.優先順位の基本(重要 vs 緊急のマトリクス解説)

タスク管理で最も大切なのは、「重要なこと」と「緊急なこと」を区別することです。

この2つを混同すると、毎日が「急ぎの対応」で終わり、本当に価値のある仕事に時間を使えなくなってしまいます。

多くの人が「緊急=優先すべき」と考えがちですが、緊急な仕事は“期限が近いだけ”で、必ずしも自分の目標に直結するとは限りません。

一方、「重要な仕事」は長期的に成果を生み出す活動です。

タスクを分類することで、時間の使い方を意識的に変えられるようになります。

例えば、急ぎのメール対応や突発的な電話は「緊急だが重要ではない」仕事です。

逆に、資格勉強や資料作成の準備は「緊急ではないが重要な」仕事です。

多くの人は前者に時間を取られがちですが、後者にこそ成長や成果が隠れています。

まずは一日のタスクを「重要×緊急」の4象限で分けるだけでも、自分の行動の偏りが見えてきます。

タスクをこなすより、「どのタスクに時間を使うか」を意識することが、タスク管理の第一歩です。

忙しい社会人こそ、緊急ではないけれど“重要なこと”に時間を投資する習慣を身につけましょう。

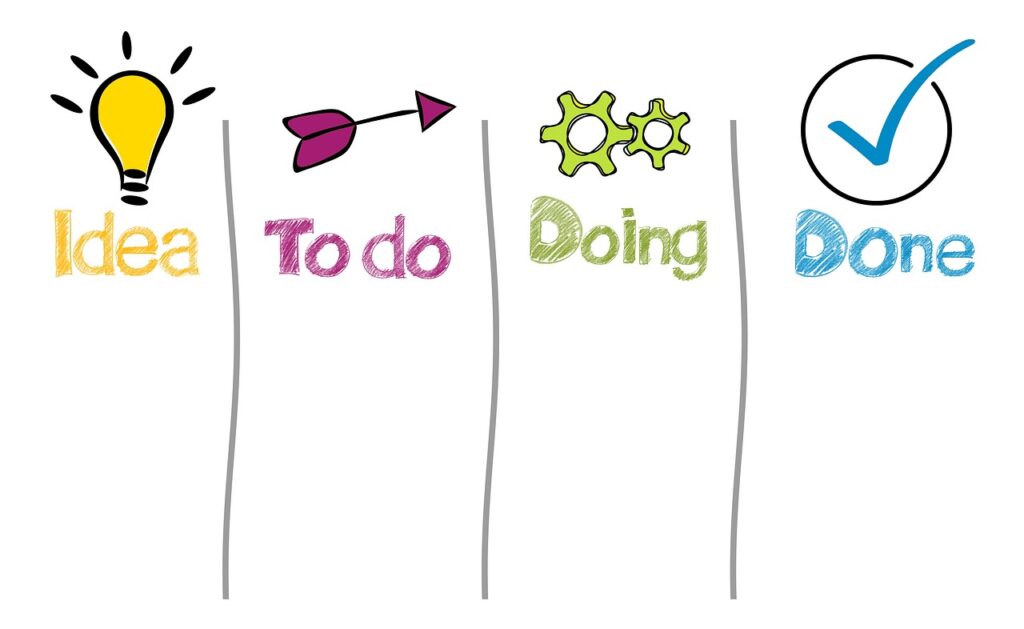

第3章:今日からできる!タスクを整理する3ステップ

タスク管理の基本がわかっても、実際に「何から手をつければいいかわからない」という人は多いです。

特に忙しい社会人にとって、頭の中だけでタスクを整理しようとすると、混乱して手が止まってしまうことがあります。

そこで大切なのは、タスクを目に見える形にして、優先順位をつけやすくすることです。

この章では、初心者でも今日から実践できる「タスク整理の3ステップ」を紹介します。

小さなステップから始めることで、無理なく日々の仕事や生活を管理できるようになります。

1.ステップ①:頭の中のタスクを全部書き出す(Brain Dump)

まずは、頭の中にあるタスクをすべて紙やアプリに書き出す「Brain Dump」を行いましょう。

これにより、忘れていたタスクや漠然とした不安を可視化でき、整理の第一歩になります。

人間の脳は、覚えておくべきことが多すぎるとストレスを感じ、優先順位をつけられなくなります。

頭の中でタスクを管理しようとすると、「やらなきゃ」という漠然とした焦りだけが残り、効率が下がってしまいます。

書き出すことで、頭の中の情報を外部に移し、心理的な負担を軽くできるのです。

例えば、「明日の会議資料」「メール返信」「健康診断の予約」「部屋の片付け」など、大小すべてのタスクを思いつくまま書き出します。

重要度や緊急度は後から分類すればよく、最初は「とにかく出す」ことに集中するのがコツです。

書き出すだけで、優先すべきタスクが自然と見えてきます。

頭の中を整理する第一歩は、まず「すべてを書き出すこと」です。

Brain Dumpを習慣にするだけで、タスクの全体像がつかめ、次の整理ステップにスムーズに進めます。

忙しい日々でも、これだけでストレスがぐっと減るでしょう。

2.ステップ②:分類する(仕事/プライベート/将来系)

Brain Dumpで書き出したタスクは、まず「仕事」「プライベート」「将来の目標」といったカテゴリに分類しましょう。

分類することで、優先順位がつけやすくなり、頭の中がさらに整理されます。

タスクをただ並べただけでは、何から手をつけるべきか判断がつきません。

カテゴリごとに分けることで、同じ種類のタスクをまとめて処理でき、時間の使い方を効率化できます。

また、仕事だけでなくプライベートや将来の目標も可視化することで、日々の生活やキャリアのバランスを意識しやすくなります。

例えば、「明日の会議資料作成」は仕事、「歯医者の予約」はプライベート、「資格試験の勉強」は将来系に分類します。

これにより、今日やるべきこと、週単位で取り組むこと、長期的に進めることが一目でわかり、タスクの優先度や時間配分を決めやすくなります。

タスクを分類することは、管理の効率を高める基本です。

頭の中のモヤモヤを整理するだけでなく、日々の行動をバランスよく進める助けになります。

まずは大きく3つに分けるだけでも、整理の効果を実感できるでしょう。

3.ステップ③:小さく分解する(1タスク=30分以内にできる単位)

大きなタスクは、1回で終わらせようとせず、30分以内で完了できる小さな作業に分解しましょう。

タスクを細かく分けることで、取りかかるハードルが下がり、行動に移しやすくなります。

人は大きな仕事や複雑なプロジェクトを見ると「どう始めればいいかわからない」と感じ、先延ばしにしてしまいがちです。

タスクを小さく分けることで、短時間で完了する作業が増え、達成感を得ながら効率的に進められます。

また、進捗が見えることでモチベーションも保ちやすくなります。

例えば、「月末の報告書を作成する」という大きなタスクは、「データ収集」「グラフ作成」「文章作成」「チェック」のように分解します。

それぞれを30分程度で終わる単位にすれば、今日の作業の目標が明確になり、どこから手をつけるか迷わなくなります。

タスクを小さく分解することは、続けられるタスク管理のコツです。

大きな仕事でも一歩ずつ進めることで心理的負担を減らし、毎日の進捗を実感できます。

まずは「1タスク=30分以内」を意識して、今日から取り組んでみましょう。

第4章:ツール選びはシンプルに — 紙でもアプリでもOK

タスク管理を始めるとき、多くの人がまず悩むのが「どのツールを使うか」です。

紙の手帳、スマホアプリ、PCの管理ソフトなど選択肢は無数にあり、あれこれ試しているうちに疲れてしまう人も少なくありません。

しかし大切なのは、高機能かどうかではなく、自分が無理なく続けられるかどうかです。

この章では、初心者でも迷わず使えるシンプルなツールの選び方と、紙でもアプリでも続けやすいコツを紹介します。

ツール選びの迷いを減らし、日々のタスク管理をスムーズに始めましょう。

1.続かない人の共通点=「最初にツールにこだわりすぎ」

タスク管理が続かない人の多くは、最初にツール選びにこだわりすぎてしまいます。

ツールに時間をかけすぎると、肝心のタスク整理や実行に手が回らなくなるのです。

ツールはあくまで「タスクを整理するための道具」であり、使いこなすこと自体が目的ではありません。

高機能なアプリや複雑な手帳を選ぶと、使い方を覚えるのに時間や労力がかかり、途中で挫折しやすくなります。

初心者にとっては、ツールの操作で疲れてしまうことが最大の障壁になります。

例えば、最初からNotionや高機能タスク管理アプリを使おうとして設定に時間を費やす人がいます。

その間にやるべき仕事は進まず、「結局続けられなかった」という結果になりがちです。

一方、シンプルなメモ帳やTodoアプリであれば、すぐにタスクを書き出して管理を始められます。

タスク管理を始めるときは、ツールよりも「まず続けられるか」を優先しましょう。

シンプルで操作が簡単なものを選び、使いながら自分に合う方法に少しずつ調整するのが、続けられる秘訣です。

2.紙派:メモ帳・ノートの使い方例(バレットジャーナルなど)

タスク管理を紙で行う場合、メモ帳やノートを使ったシンプルな方法が初心者にはおすすめです。

特にバレットジャーナルの形式を取り入れると、整理しやすく続けやすくなります。

紙は操作が簡単で、アプリの設定や同期の手間がありません。

また、書くことで頭の中が整理され、タスクの優先順位を直感的に把握できます。

自由度が高いため、自分のライフスタイルや好みに合わせてカスタマイズできるのも大きなメリットです。

バレットジャーナルでは、「日付」「タスク」「完了チェック」の3つの要素だけで管理できます。

例えば、今日やる仕事や買い物、プライベートの予定をリスト化し、終わったらチェックを入れるだけでOKです。

さらに週単位でタスクをまとめたり、重要なタスクを色分けしたりすることで、視覚的にも整理しやすくなります。

紙を使ったタスク管理は、シンプルかつ柔軟で初心者に最適です。

まずはメモ帳やノートに今日やることを書き出し、チェックする習慣をつけるだけで、続けやすさと達成感を同時に得られます。

3.デジタル派:Google ToDo、Notion、Todoistなどの初心者向け使い方

デジタルツールを使ったタスク管理は、どこでもアクセスでき、通知やリマインド機能を活用できるため、忙しい社会人に特に便利です。

初心者はまずシンプルな機能だけで使い始めることが重要です。

多機能すぎるツールは設定や運用が複雑になり、続けられなくなる原因になります。

シンプルにタスクを登録し、完了チェックや期限管理だけに絞ることで、ツールの利便性を最大限に活かせます。

- Google ToDo:メールやカレンダーと連携し、期限や通知を設定できるので、日々のタスク管理に最適です。

- Todoist:タスクの優先度やプロジェクトごとの管理が簡単で、完了チェックや繰り返しタスクも自動化できます。

- Notion:ページやデータベースを自由に作成できるため、仕事とプライベートをまとめて管理することが可能です。最初は「今日やるタスクリスト」だけ作るなど、シンプルな使い方から始めましょう。

デジタル派は、まず最小限の機能だけを使うことが続けるコツです。

紙と違って通知や検索機能があるため、忙しい日々でもタスクの見落としを防ぎ、効率的に管理できます。

第5章:タスクを「回す」仕組みをつくる

タスク管理の基礎が身についたら、次は「タスクを回す仕組み」を作ることが重要です。

ただ書き出すだけでは、日々の仕事や生活で予定外のタスクが入ると混乱してしまいます。

仕組み化することで、優先度の高いタスクを効率的に処理しつつ、余裕をもって日常を回せるようになります。

この章では、毎日のルーチンや週次の見直しを取り入れ、無理なくタスクを回していく方法を紹介します。

習慣化することで、自然とタスク管理が定着します。

1.毎日のルーチンを作る(朝5分のタスク確認)

タスク管理を続けるためには、毎朝5分だけでもタスクを確認するルーチンを作ることが効果的です。

日々の行動にリズムが生まれ、計画通りにタスクを進めやすくなります。

忙しい社会人は、予定外の仕事や突発的な依頼でタスクが増えがちです。

朝の短時間で一日のタスクを確認する習慣を持つと、優先順位や必要な時間を把握でき、無駄な焦りや抜け漏れを防げます。

また、習慣化することで、タスク管理自体が負担ではなくなります。

例えば、出勤前や朝のコーヒータイムに5分間、紙のメモ帳やTodoアプリを開き「今日やること」をチェックします。

重要なタスクに印をつけ、緊急度の低いタスクは後回しにするだけで、行動の指針が明確になります。

さらに、終わったタスクにチェックを入れることで達成感も得られます。

毎日のルーチンは、タスク管理を自然に続けるための土台です。

朝5分のタスク確認を習慣化するだけで、一日の行動が整理され、仕事も生活もスムーズに回るようになります。

まずは無理なく続けられる時間から始めましょう。

2.週に1回の「見直しタイム」で整える

タスク管理を続けるためには、週に1回、自分のタスクを見直す時間を設けることが重要です。

この「見直しタイム」によって、タスクの優先順位や進捗状況を整理し、次週に向けて計画を立てやすくなります。

日々のタスクは急ぎの仕事や突発的な依頼で流されがちです。

そのまま放置すると、重要なタスクが後回しになり、ストレスや抜け漏れにつながります。

週に1度、時間を区切って振り返ることで、忘れていたタスクや不要なタスクを整理でき、効率的にタスクを回せるようになります。

例えば、金曜日の午後や日曜日の夜に30分だけ時間を取り、今週完了したタスクと残っているタスクをチェックします。

完了したものはチェックを入れ、残ったタスクは翌週の優先度に応じてスケジュールに組み込みます。

この作業を習慣化すると、常にタスクの全体像を把握でき、計画通りに進めやすくなります。

週に1回の「見直しタイム」は、タスク管理を継続するための強力な支えです。

短時間でも定期的に振り返ることで、日々の仕事の効率が上がり、無理なくタスクを回せる仕組みを作れます。

3.「完璧にやる」より「続けること」を優先する考え方

タスク管理では、「完璧にこなす」ことよりも「続けること」を優先する考え方が重要です。

小さくても毎日続けることで、習慣化され長期的に成果につながります。

完璧主義でタスクをこなそうとすると、時間がかかりすぎたり、途中で挫折したりしやすくなります。

一方、続けることを意識すれば、多少不完全でもタスクの進行が止まらず、徐々に改善しながら効率よく管理できるようになります。

習慣化が最大の成果につながるのです。

例えば、「毎日30分だけタスク整理をする」と決めた場合、完璧にすべてのタスクを整理できなくても、毎日少しずつ確認を続けるだけで、1週間後には頭の中が整理され、優先度が明確になります。

逆に完璧を求めて一度でもサボると、習慣が途切れやすくなります。

タスク管理は継続すること自体が目的ではありませんが、続けることで自然と整理能力や効率が向上します。

「完璧よりまず継続」を意識し、少しずつ習慣を積み重ねることが、忙しい社会人でも無理なく続けられる秘訣です。

第6章:モチベーションを保つコツ

タスク管理を習慣化しても、続けていくうちにモチベーションが下がることは誰にでもあります。

「今日はやる気が出ない」「忙しくて手が回らない」と感じる日もあるでしょう。

しかし、モチベーションの波に振り回されずにタスク管理を続けることが、習慣化のカギです。

この章では、無理なく実践できる、モチベーションを保つ具体的なコツや工夫を紹介します。

小さな工夫で、日々のタスク管理が自然と続けられるようになります。

1.目標を「行動ベース」で設定する(例:「毎日10分整理する」)

タスク管理でモチベーションを維持するには、成果ではなく「行動ベースの目標」を設定することが効果的です。

小さな行動の積み重ねが、自然と習慣化につながります。

目標を「結果」だけで設定すると、達成までの道のりが遠く感じて挫折しやすくなります。

例えば「タスク管理を完璧にする」といった抽象的な目標は、忙しい日々の中で達成感が得にくく、続けるモチベーションを下げてしまいます。

代わりに「毎日10分だけタスクを整理する」「朝の5分で今日の優先タスクを確認する」といった行動ベースの目標に変えると、短時間で達成可能なため、毎日少しずつでも習慣化できます。

小さな達成感が積み重なることで、自然とタスク管理が日常の一部になります。

行動ベースの目標は、結果ではなく「今日できること」に焦点を当てることがポイントです。

初心者でも無理なく取り組めるため、モチベーションを維持しながらタスク管理を続けられます。

まずは小さな行動から始めてみましょう。

2.成果を“見える化”する(チェックリスト・カレンダー法)

タスク管理のモチベーションを保つためには、成果を“見える化”することが重要です。

チェックリストやカレンダーを使うだけで、日々の進捗を確認でき、達成感を実感しやすくなります。

目に見えない進捗は、どれだけ頑張っても成果が感じにくく、やる気が下がりやすくなります。

逆に、タスクの完了を視覚的に確認できれば、脳が達成感を認識し、モチベーションが自然に高まります。

例えば、チェックリストに「メール返信」「会議資料作成」「部屋の片付け」とタスクを並べ、完了したらチェックを入れるだけでOKです。

カレンダーに「毎日5分タスク整理」の予定を入れる方法も効果的です。

日々の達成状況が一目でわかり、進捗の確認や週末の振り返りも簡単になります。

成果を見える化することで、忙しい社会人でも小さな達成感を積み重ねながらタスク管理を続けられます。

チェックリストやカレンダーはシンプルで続けやすく、初心者でもすぐに取り入れられる方法です。

まずは今日のタスクから可視化してみましょう。

3.ご褒美ルールや仲間との共有で続けやすくする

タスク管理を長く続けるには、自分へのご褒美ルールや仲間との共有を活用すると効果的です。

楽しみや責任感が加わることで、モチベーションを維持しやすくなります。

人は単調な作業や目に見えにくい成果だけでは、やる気を維持するのが難しくなります。

ご褒美ルールを設定することで、タスクを終えた後の楽しみが生まれ、習慣化のきっかけになります。

また、仲間と進捗を共有すると、相互に励まし合える環境が生まれ、継続のハードルが下がります。

例えば、「1週間タスク整理を続けられたらお気に入りのカフェでコーヒーを飲む」「Todoリストを毎日更新していることを同僚や友人に報告する」といった方法があります。

小さなご褒美や共有を組み合わせるだけで、楽しみながらタスク管理を続けられます。

ご褒美ルールや仲間との共有は、タスク管理を自然に習慣化する強力な手段です。

無理に完璧を目指すより、楽しみや責任感を取り入れることで、忙しい社会人でも続けやすくなります。

まずは小さな工夫から取り入れてみましょう。

第7章:失敗から学ぶ — 続かなかった時のリカバリー法

タスク管理を実践していると、誰でも途中で続かなくなる瞬間があります。

「忙しすぎて手が回らなかった」「今日はやる気が出なかった」と感じることは自然なことです。

しかし、そこで諦めてしまう必要はありません。

重要なのは、失敗を振り返り、次に活かすことです。

この章では、続かなかった時にどうリカバリーするか、初心者でも取り入れやすい具体的な方法を紹介します。

失敗を改善のチャンスに変え、無理なくタスク管理を再スタートできる考え方を身につけましょう。

1.タスク漏れ・中断・放置…そんなときはどうする?

タスクが漏れたり中断したりしても、焦らずリカバリーすることが大切です。

失敗を責めるよりも、次にどう整理し直すかを考えることが、タスク管理を続ける鍵になります。

忙しい日々では、予定通りにすべてのタスクをこなすのは難しいものです。

放置したタスクを放っておくと、後から大きなストレスや混乱の原因になります。

しかし、タスクを再整理して優先順位をつけ直せば、無理なく管理を再開できます。

例えば、週の途中で「メール返信」「資料作成」が残ってしまった場合、放置せずにリストに戻して再分類します。

「今日やる」「翌日以降に回す」「削除する」と判断するだけで、頭の中がスッキリし、次の行動が明確になります。

重要なのは、漏れや中断をリカバリーするプロセスを習慣にすることです。

タスクの漏れや放置は誰にでも起こります。

大切なのは失敗を恐れず、冷静に整理し直して行動に移すことです。

短時間でもリカバリーの時間を設ければ、タスク管理を再びスムーズに回せるようになります。

2.「再スタートの儀式」を作る(ゼロリセットの考え方)

タスク管理で行き詰まったときは、「再スタートの儀式」を作り、心と頭をリセットすることが有効です。

ゼロから整理し直すことで、気持ちを切り替え、スムーズにタスク管理を再開できます。

中途半端にタスクが残っている状態では、頭の中が混乱し、何から手をつければよいか迷ってしまいます。

ゼロリセットの考え方は、過去の未完了タスクを一度整理し、優先度に応じて再配置することで、心理的な負担を軽くし、行動に集中できる状態を作ります。

例えば、週の途中でタスク管理が滞った場合、まずノートやアプリで「完了したタスク」と「未完了のタスク」を分けます。未完了タスクは「今週中に必須」「翌週以降に回す」「削除」の3つに分類し、必要なものだけを再登録します。

この短い作業だけで頭の中が整理され、再び効率的にタスクを進められます。

再スタートの儀式は、タスク管理の挫折を防ぐ簡単な方法です。

ゼロリセットの習慣を持つことで、失敗してもすぐに立て直せるようになり、タスク管理を継続しやすくなります。

初心者でも、まず一度整理するだけから始めましょう。

3.失敗=改善のチャンスに変える思考法

タスク管理で失敗したときは、それを責めるのではなく「改善のチャンス」と捉えることが大切です。

失敗から学ぶことで、より続けやすい仕組みや習慣を作れます。

人は失敗をネガティブに捉えがちですが、振り返りと改善を行うことで、同じ失敗を繰り返さず効率を上げられます。

改善思考を持つと、タスク管理が完璧でなくても安心して再スタートでき、長期的に習慣化しやすくなります。

例えば、「今週タスク整理ができなかった」とします。

この場合、原因を振り返り、「朝の確認時間が短すぎた」「タスクが多すぎて書き出せなかった」と分析します。

そして、翌週は「朝10分に増やす」「タスクを小分けにして書き出す」と改善策を試します。

このように、小さな改善を繰り返すことで、習慣化が無理なく進みます。

失敗はタスク管理を続けるうえで自然なことです。

重要なのは落ち込むことではなく、改善策を考え次に活かすことです。

失敗を学びに変える思考を持つことで、忙しい社会人でもタスク管理を着実に定着させることができます。

第8章:まとめ — 続けられる人の共通点

タスク管理を無理なく続けられる人には共通点があります。

それは「シンプルに管理する」「毎日のルーチン化」「定期的な振り返り」を意識していることです。

これらを意識するだけで、忙しい社会人でもタスク管理が自然に習慣化されます。

タスク管理が続かない人の多くは、ツールにこだわりすぎたり、完璧を目指しすぎたりして挫折します。

一方で、シンプルな仕組みで「やるべきことを見える化」し、毎日のルーチンで少しずつ整理し、週単位の振り返りで改善点を確認する人は、ストレスなく習慣を続けられます。

シンプルで続けやすい仕組みこそ、タスク管理成功の秘訣です。

例えば、朝5分で今日やるタスクを書き出す、夜にその日の達成度を振り返る、といった小さな行動を毎日続けるだけでも大きな効果があります。

また、週1回、残ったタスクを整理して翌週の優先順位を決めることで、頭の中が整理され、計画的にタスクを進められます。

これにより、タスク漏れや先延ばしのストレスも減ります。

タスク管理は難しく考える必要はありません。

シンプルに始め、毎日のルーチンに組み込み、振り返りを行うことが続けるポイントです。

最初の一歩として、「今すぐ5分、タスクを書き出してみる」ことから始めてみましょう。

この小さな行動が、あなたのタスク管理習慣を大きく変える第一歩になります。