人物・動物– category –

-

【ワンにゃフル物語】オオカミの地を継ぐウルフドッグの生態とは?

「ウルフドッグってどんな動物?」「オオカミと犬の違いは?」──そう疑問に思ったことはありませんか。 一見オオカミのようでありながら、どこか犬のように人懐っこい。 そのアンバランスさに、魅力と神秘が同居しています。 しかし、ウルフドッグは見た目こそ美しくても、生態や性格は非常に奥深く、誤った理解のまま接するとトラブルを招きかねません。 この記事では、ウルフドッグの生態・社会性・知能・行動パターン・食性をわかりやすく解説します。 ウルフドッグとは? ウルフドッグとは、オオカミとイヌの...

「ウルフドッグってどんな動物?」「オオカミと犬の違いは?」──そう疑問に思ったことはありませんか。 一見オオカミのようでありながら、どこか犬のように人懐っこい。 そのアンバランスさに、魅力と神秘が同居しています。 しかし、ウルフドッグは見た目こそ美しくても、生態や性格は非常に奥深く、誤った理解のまま接するとトラブルを招きかねません。 この記事では、ウルフドッグの生態・社会性・知能・行動パターン・食性をわかりやすく解説します。 ウルフドッグとは? ウルフドッグとは、オオカミとイヌの... -

【クレイジージャーニー】ジャーナリスト・丸山ゴンザレスの経歴とは?

「裏社会ジャーナリスト」としてテレビやYouTubeで人気を集める丸山ゴンザレスさん。 その強面の印象とは裏腹に、彼の経歴をたどると、緻密な思索と知的探求心に満ちた人物像が浮かび上がります。 危険地帯を歩き、人の営みを記録するその姿勢の裏には、学問・格闘技・編集現場・漂流期など、数多くの経験が積み重なっています。 本記事では、彼の幼少期から大学時代、下積み期、独立後の活動、そして思想的背景まで、丸山ゴンザレス氏の経歴を詳細に解説します。 単なる「危険地帯ルポライター」ではなく、社会構...

「裏社会ジャーナリスト」としてテレビやYouTubeで人気を集める丸山ゴンザレスさん。 その強面の印象とは裏腹に、彼の経歴をたどると、緻密な思索と知的探求心に満ちた人物像が浮かび上がります。 危険地帯を歩き、人の営みを記録するその姿勢の裏には、学問・格闘技・編集現場・漂流期など、数多くの経験が積み重なっています。 本記事では、彼の幼少期から大学時代、下積み期、独立後の活動、そして思想的背景まで、丸山ゴンザレス氏の経歴を詳細に解説します。 単なる「危険地帯ルポライター」ではなく、社会構... -

【ダーウィンが来た!】メガネザルの生息地と生態とは?

メガネザルは大きな目と独特な顔立ちが特徴で、東南アジアの熱帯雨林に生息する夜行性霊長類です。 夜間に活動し、果実や昆虫を食べる習性を持ちます。 近年、生息地の減少や森林破壊により、個体数の減少が懸念されています。 本記事では、メガネザルの生息地と生態に焦点を当て、種類ごとの分布や行動、食性、社会構造などを詳しく解説します。 また、表を活用して情報を整理し、保護活動の重要性や人間との関わりについてもわかりやすく紹介します。 メガネザルの魅力を理解し、保護の必要性を考える参考として...

メガネザルは大きな目と独特な顔立ちが特徴で、東南アジアの熱帯雨林に生息する夜行性霊長類です。 夜間に活動し、果実や昆虫を食べる習性を持ちます。 近年、生息地の減少や森林破壊により、個体数の減少が懸念されています。 本記事では、メガネザルの生息地と生態に焦点を当て、種類ごとの分布や行動、食性、社会構造などを詳しく解説します。 また、表を活用して情報を整理し、保護活動の重要性や人間との関わりについてもわかりやすく紹介します。 メガネザルの魅力を理解し、保護の必要性を考える参考として... -

【ザ!鉄腕!DASH!!】オオスズメバチの生態と注意点とは?

夏から秋にかけて、日本各地で姿を見せるオオスズメバチ。 その名の通り巨大で、攻撃性も非常に強いことから、毎年多くの被害が報告されています。 しかし、彼らは本来、人を敵視しているわけではなく、巣を守るための防衛行動として攻撃するにすぎません。 この記事では、オオスズメバチの生態や行動パターンを理解し、遭遇時にどのように行動すべきかを詳しく解説します。 正しい知識を持つことで、無用な恐怖を抱くことなく、安全に自然と共存する方法を身につけましょう。 オオスズメバチという存在を正しく理...

夏から秋にかけて、日本各地で姿を見せるオオスズメバチ。 その名の通り巨大で、攻撃性も非常に強いことから、毎年多くの被害が報告されています。 しかし、彼らは本来、人を敵視しているわけではなく、巣を守るための防衛行動として攻撃するにすぎません。 この記事では、オオスズメバチの生態や行動パターンを理解し、遭遇時にどのように行動すべきかを詳しく解説します。 正しい知識を持つことで、無用な恐怖を抱くことなく、安全に自然と共存する方法を身につけましょう。 オオスズメバチという存在を正しく理... -

【地球ドラマチック】ナマケモノの生息地と生態を深掘り解説!

ナマケモノは南米や中米の熱帯雨林に生息するユニークな哺乳類です。 そのゆったりとした動きから「怠け者」という名前がつきましたが、実際には過酷な環境に巧みに適応した高度な生存戦略を持っています。 本記事では、ナマケモノの生息地の特徴や独自の生態を詳しく解説します。 森林とともに生きるその姿は、自然との共生を考えるうえで大切な示唆を与えてくれます。 観光や保護活動とも関わりの深いナマケモノの暮らしを、一緒に見ていきましょう。 ナマケモノを理解する視点 ナマケモノを語るうえで大切なの...

ナマケモノは南米や中米の熱帯雨林に生息するユニークな哺乳類です。 そのゆったりとした動きから「怠け者」という名前がつきましたが、実際には過酷な環境に巧みに適応した高度な生存戦略を持っています。 本記事では、ナマケモノの生息地の特徴や独自の生態を詳しく解説します。 森林とともに生きるその姿は、自然との共生を考えるうえで大切な示唆を与えてくれます。 観光や保護活動とも関わりの深いナマケモノの暮らしを、一緒に見ていきましょう。 ナマケモノを理解する視点 ナマケモノを語るうえで大切なの... -

【ギョギョッとサカナ★スター】タカベの生態(分布・習性・成長)とは?

夏の海を代表する魚「タカベ」は、鮮やかな黄色の体色と上品な脂のりで、漁師や食通に愛されてきました。 しかし、一般的にはあまり知られておらず、生態や生息環境について詳しく語られることは少ないです。 タカベは小型ながら群れで行動し、沿岸域での産卵や餌の捕食など独自の生態を持つ魚です。 本記事では、タカベの分布・習性・成長段階・食性など、知っておきたい生態情報を解説します。 さらに、漁業資源としての課題や食文化との関わりも詳しく紹介します。 タカベの基本情報 タカベはスズキ目イサキ科...

夏の海を代表する魚「タカベ」は、鮮やかな黄色の体色と上品な脂のりで、漁師や食通に愛されてきました。 しかし、一般的にはあまり知られておらず、生態や生息環境について詳しく語られることは少ないです。 タカベは小型ながら群れで行動し、沿岸域での産卵や餌の捕食など独自の生態を持つ魚です。 本記事では、タカベの分布・習性・成長段階・食性など、知っておきたい生態情報を解説します。 さらに、漁業資源としての課題や食文化との関わりも詳しく紹介します。 タカベの基本情報 タカベはスズキ目イサキ科... -

【ヴィランの言い分】オオカミの生息地と生態!群れと環境の関係とは?

オオカミは古来より神話や伝説に登場し、恐れと畏敬の対象として人々に親しまれてきました。 彼らは単なる捕食者ではなく、群れを形成し、高度な協力行動を行う社会性を持つ動物です。 北米やヨーロッパ、アジアに広く分布し、森林、草原、山岳地帯、乾燥地帯と多様な環境に適応しています。 かつて日本にもニホンオオカミが生息していましたが、絶滅しました。 本記事では、オオカミの生息地と生態を中心に、群れ社会、狩りの仕組み、繁殖行動、そして人間との関わりまで詳しく解説します。 オオカミの基礎知識 ...

オオカミは古来より神話や伝説に登場し、恐れと畏敬の対象として人々に親しまれてきました。 彼らは単なる捕食者ではなく、群れを形成し、高度な協力行動を行う社会性を持つ動物です。 北米やヨーロッパ、アジアに広く分布し、森林、草原、山岳地帯、乾燥地帯と多様な環境に適応しています。 かつて日本にもニホンオオカミが生息していましたが、絶滅しました。 本記事では、オオカミの生息地と生態を中心に、群れ社会、狩りの仕組み、繁殖行動、そして人間との関わりまで詳しく解説します。 オオカミの基礎知識 ... -

【先人たちの底力 知恵泉】日本における小泉八雲の功績とは?

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は、日本文化を深く理解し、世界に紹介した異邦人作家として広く知られています。 彼は単なる怪談作家ではなく、教育者としても活躍し、明治期の日本社会に独自の視点をもたらしました。 また、地域社会や文化交流に貢献したことから、現代においてもその功績は多面的に評価されています。 本記事では、小泉八雲の功績を文学・教育・異文化理解・地域貢献の視点から詳しく解説し、わかりやすく整理します。 小泉八雲の生涯と背景 小泉八雲は1850年、ギリシャ・レフカダ島に生まれ...

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は、日本文化を深く理解し、世界に紹介した異邦人作家として広く知られています。 彼は単なる怪談作家ではなく、教育者としても活躍し、明治期の日本社会に独自の視点をもたらしました。 また、地域社会や文化交流に貢献したことから、現代においてもその功績は多面的に評価されています。 本記事では、小泉八雲の功績を文学・教育・異文化理解・地域貢献の視点から詳しく解説し、わかりやすく整理します。 小泉八雲の生涯と背景 小泉八雲は1850年、ギリシャ・レフカダ島に生まれ... -

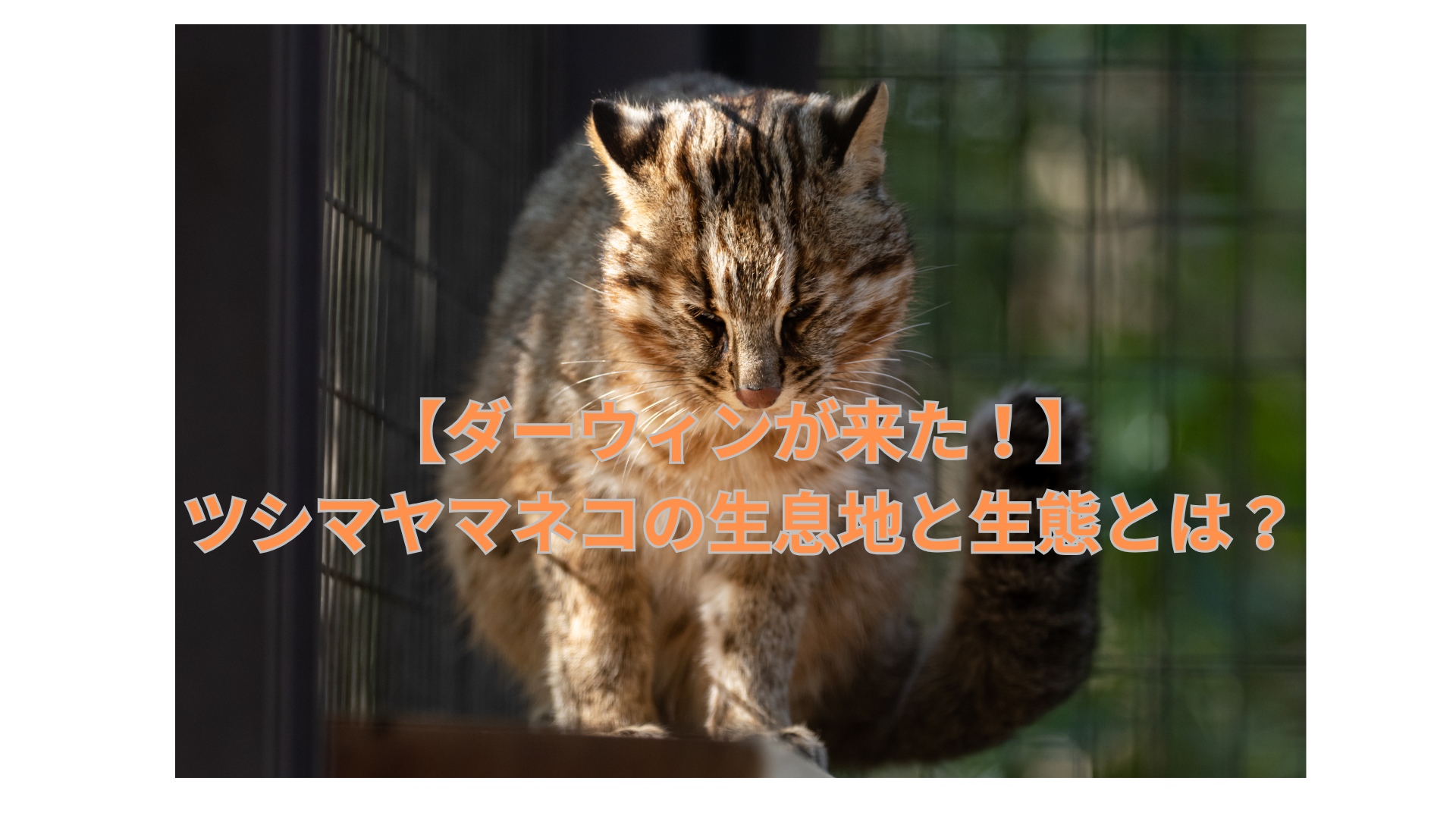

【ダーウィンが来た!】ツシマヤマネコの生息地と生態とは?

ツシマヤマネコは、日本固有の希少な野生ネコで、長崎県対馬島にのみ生息しています。 その存在は、島の自然環境や生態系の健康を示す指標とも言えます。 しかし、森林伐採や道路建設、外来種の影響などで生息地は分断され、個体数は限られています。 本記事では、ツシマヤマネコの生息地の特徴や生活環境、行動習性を中心に、最新の研究や観察情報を踏まえて詳しく解説します。 希少動物としての価値だけでなく、地域の自然保護や生態系維持にも役立つ情報を提供します。 ツシマヤマネコとは ツシマヤマネコは体...

ツシマヤマネコは、日本固有の希少な野生ネコで、長崎県対馬島にのみ生息しています。 その存在は、島の自然環境や生態系の健康を示す指標とも言えます。 しかし、森林伐採や道路建設、外来種の影響などで生息地は分断され、個体数は限られています。 本記事では、ツシマヤマネコの生息地の特徴や生活環境、行動習性を中心に、最新の研究や観察情報を踏まえて詳しく解説します。 希少動物としての価値だけでなく、地域の自然保護や生態系維持にも役立つ情報を提供します。 ツシマヤマネコとは ツシマヤマネコは体... -

【ウチのどうぶつえん】ヒマンチュラ・チャオプラヤの生態とは?

ヒマンチュラ・チャオプラヤは、世界最大級の淡水エイとして知られ、タイのチャオプラヤ川流域やメコン川の一部に生息しています。 その巨大な体躯と独特の生態は、自然愛好家や研究者にとって非常に興味深い対象です。 しかし、生息数の減少や河川環境の変化により、絶滅危惧種として保護の必要性が高まっています。 本記事では、ヒマンチュラ・チャオプラヤの生態を中心に、体の構造や食性、繁殖、移動行動などを詳しく解説します。 また、文章だけでなく表も活用して情報を整理し、ブログ読者にもわかりやすく...

ヒマンチュラ・チャオプラヤは、世界最大級の淡水エイとして知られ、タイのチャオプラヤ川流域やメコン川の一部に生息しています。 その巨大な体躯と独特の生態は、自然愛好家や研究者にとって非常に興味深い対象です。 しかし、生息数の減少や河川環境の変化により、絶滅危惧種として保護の必要性が高まっています。 本記事では、ヒマンチュラ・チャオプラヤの生態を中心に、体の構造や食性、繁殖、移動行動などを詳しく解説します。 また、文章だけでなく表も活用して情報を整理し、ブログ読者にもわかりやすく...