人物・動物– category –

-

【ヴィランの言い分】ヒルの生態系における役割と自然の仕組みとは?

自然界には、私たちが普段あまり意識しない存在でありながら、生態系の循環を支える生物が多くいます。 その中で「ヒル」は、登山や農作業で吸血される厄介者として嫌われがちです。 しかし実際には、ヒルは単なる害虫ではなく、生態系において多面的な役割を果たす重要な生物です。 捕食者として小型の生物を制御し、被食者として他の生物に栄養を供給し、さらには有機物を分解する働きも担っています。 本記事では、ヒルがどのように自然界のつながりを支え、人間社会とも関わっているのかを解説します。 ヒルの...

自然界には、私たちが普段あまり意識しない存在でありながら、生態系の循環を支える生物が多くいます。 その中で「ヒル」は、登山や農作業で吸血される厄介者として嫌われがちです。 しかし実際には、ヒルは単なる害虫ではなく、生態系において多面的な役割を果たす重要な生物です。 捕食者として小型の生物を制御し、被食者として他の生物に栄養を供給し、さらには有機物を分解する働きも担っています。 本記事では、ヒルがどのように自然界のつながりを支え、人間社会とも関わっているのかを解説します。 ヒルの... -

【ヴィランの言い分】蚊の生態系における役割と人類への影響とは?

夏の夕暮れ、耳元に響く蚊の羽音ほど不快なものはないかもしれません。 痒みを伴う刺咬や感染症のリスクから、蚊は長らく「嫌われ者」として人間の生活と切っても切れない関係を築いてきました。 しかし、私たちが日常で抱くこのマイナスのイメージだけでは、蚊という生物を正しく理解することはできません。 実際には蚊は水辺から森林、草原まで幅広い環境に生息し、生態系において多面的な役割を担っています。 本記事では、蚊の生態系における役割を科学的かつわかりやすく解説し、人類社会と自然環境との関係...

夏の夕暮れ、耳元に響く蚊の羽音ほど不快なものはないかもしれません。 痒みを伴う刺咬や感染症のリスクから、蚊は長らく「嫌われ者」として人間の生活と切っても切れない関係を築いてきました。 しかし、私たちが日常で抱くこのマイナスのイメージだけでは、蚊という生物を正しく理解することはできません。 実際には蚊は水辺から森林、草原まで幅広い環境に生息し、生態系において多面的な役割を担っています。 本記事では、蚊の生態系における役割を科学的かつわかりやすく解説し、人類社会と自然環境との関係... -

【ザ!鉄腕!DASH!!】クロカジキの生態!回遊・繁殖・生息地の真実とは?

クロカジキは、外洋を自由に泳ぎ回る壮大な大型魚類です。特にその力強い姿や俊敏な泳ぎから、世界中の釣り人や研究者を魅了してきました。 海洋生態系においては高次捕食者として重要な役割を担い、漁業資源としても注目されています。 しかし、その生態は広大な外洋を舞台としているため、いまだに多くの謎が残されています。 本記事では、クロカジキの分布や回遊、食性、繁殖習性、寿命や成長、さらには環境への適応と人間社会との関わりまでを幅広く解説します。 読み進めていただくことで、単なる巨大魚とし...

クロカジキは、外洋を自由に泳ぎ回る壮大な大型魚類です。特にその力強い姿や俊敏な泳ぎから、世界中の釣り人や研究者を魅了してきました。 海洋生態系においては高次捕食者として重要な役割を担い、漁業資源としても注目されています。 しかし、その生態は広大な外洋を舞台としているため、いまだに多くの謎が残されています。 本記事では、クロカジキの分布や回遊、食性、繁殖習性、寿命や成長、さらには環境への適応と人間社会との関わりまでを幅広く解説します。 読み進めていただくことで、単なる巨大魚とし... -

【地球ドラマチック】シロイルカの生息地と生態について解説!

北極圏に生息するシロイルカは、真っ白な体と柔らかな表情から「海の妖精」と呼ばれる存在です。 日本でも水族館で親しまれ、その愛らしい姿に魅了される人も多いでしょう。 しかし、彼らがどのような環境で暮らし、仲間とどのように生活し、厳しい自然環境をどのように生き抜いているのかは意外と知られていません。 本記事では、シロイルカの生息地や生態を詳しく解説し、さらに天敵や環境変化、人間との関わりについても紹介します。 シロイルカの生態を理解することは、北極圏の海洋環境を知る重要な手がかり...

北極圏に生息するシロイルカは、真っ白な体と柔らかな表情から「海の妖精」と呼ばれる存在です。 日本でも水族館で親しまれ、その愛らしい姿に魅了される人も多いでしょう。 しかし、彼らがどのような環境で暮らし、仲間とどのように生活し、厳しい自然環境をどのように生き抜いているのかは意外と知られていません。 本記事では、シロイルカの生息地や生態を詳しく解説し、さらに天敵や環境変化、人間との関わりについても紹介します。 シロイルカの生態を理解することは、北極圏の海洋環境を知る重要な手がかり... -

【坂上どうぶつ王国】咬傷犬が生まれる原因と予防策とは?

犬は人間の身近なパートナーとして、生活に癒やしや喜びを与えてくれる存在です。 しかし、思わぬ事故として咬傷犬による咬傷事件が発生することがあります。 咬傷犬とは、人や他の動物に対して咬む行動を示す犬のことを指し、軽度の咬みつきから重症までさまざまです。 咬傷犬の発生は単一の要因で起こることは少なく、遺伝的性格や社会化不足、環境ストレス、飼い主のしつけ、健康状態など複数の要因が複雑に絡み合います。 本記事では、咬傷犬が生まれる原因を詳しく解説し、飼い主が取るべき予防策も紹介しま...

犬は人間の身近なパートナーとして、生活に癒やしや喜びを与えてくれる存在です。 しかし、思わぬ事故として咬傷犬による咬傷事件が発生することがあります。 咬傷犬とは、人や他の動物に対して咬む行動を示す犬のことを指し、軽度の咬みつきから重症までさまざまです。 咬傷犬の発生は単一の要因で起こることは少なく、遺伝的性格や社会化不足、環境ストレス、飼い主のしつけ、健康状態など複数の要因が複雑に絡み合います。 本記事では、咬傷犬が生まれる原因を詳しく解説し、飼い主が取るべき予防策も紹介しま... -

【ギョギョッとサカナ★スター】幻の魚イトウの生態と生息環境に迫る!

北海道の清流に生きる幻の魚「イトウ」は、日本の淡水魚の中で最も大きく成長する種として知られています。 最大で2メートルに迫るその体躯は人々を魅了し、古来より神秘的な存在として語られてきました。 しかし、現在ではその姿を目にできる場所は限られ、絶滅の危機に瀕しています。 川や湖の生態系の頂点捕食者であるイトウは、その存在自体が環境の健全さを示す重要な指標でもあります。 本記事では、イトウの生態を中心に、生息環境や繁殖の特徴、食性や寿命、そして絶滅危惧に至った背景と人々の保全活動ま...

北海道の清流に生きる幻の魚「イトウ」は、日本の淡水魚の中で最も大きく成長する種として知られています。 最大で2メートルに迫るその体躯は人々を魅了し、古来より神秘的な存在として語られてきました。 しかし、現在ではその姿を目にできる場所は限られ、絶滅の危機に瀕しています。 川や湖の生態系の頂点捕食者であるイトウは、その存在自体が環境の健全さを示す重要な指標でもあります。 本記事では、イトウの生態を中心に、生息環境や繁殖の特徴、食性や寿命、そして絶滅危惧に至った背景と人々の保全活動ま... -

【主治医が見つかる診療所】富士山で働くマウンテンドクターの役割!

富士山は年間30万人以上が訪れる人気の山ですが、標高3,776メートルという高地では、体調不良や事故のリスクが高まります。 登山者の安全を守るために活躍するのが「マウンテンドクター」です。 マウンテンドクターは、登山者の健康管理や応急処置を行う専門医で、富士山のような高山環境に特化した医療活動を行います。 本記事では、富士山でのマウンテンドクターの業務内容や役割、高山病対策について詳しく解説します。 富士山登山の基礎知識 富士山の高山環境と登山者のリスク 富士山は標高が高く、気温や酸素...

富士山は年間30万人以上が訪れる人気の山ですが、標高3,776メートルという高地では、体調不良や事故のリスクが高まります。 登山者の安全を守るために活躍するのが「マウンテンドクター」です。 マウンテンドクターは、登山者の健康管理や応急処置を行う専門医で、富士山のような高山環境に特化した医療活動を行います。 本記事では、富士山でのマウンテンドクターの業務内容や役割、高山病対策について詳しく解説します。 富士山登山の基礎知識 富士山の高山環境と登山者のリスク 富士山は標高が高く、気温や酸素... -

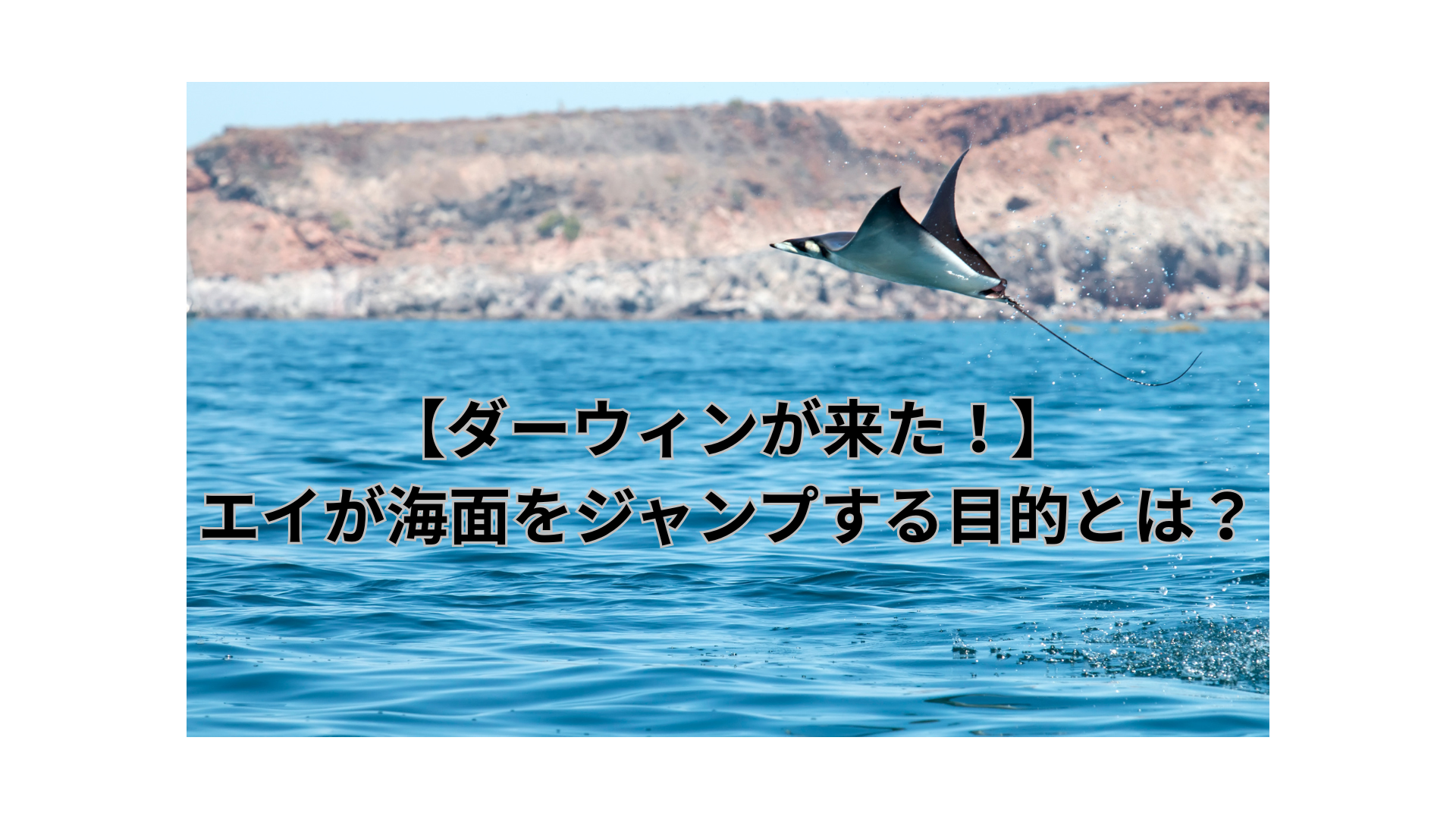

【ダーウィンが来た!】エイが海面をジャンプする目的とは?

海で偶然見かけることのあるエイのジャンプ。 巨大な体を持つエイが水面から勢いよく飛び上がり、ドシンと音を立てて着水する姿は圧巻です。 しかも時には数十匹、数百匹という大群で一斉にジャンプすることもあり、まるで海の祭典のような光景に出会うことがあります。 では、エイはなぜジャンプをするのでしょうか。 人間の目には「遊んでいるようにしか見えない」その行動にも、実はいくつかの目的があると考えられています。 本記事では、エイのジャンプ行動の目的について、科学的な研究や観察例をもとにわか...

海で偶然見かけることのあるエイのジャンプ。 巨大な体を持つエイが水面から勢いよく飛び上がり、ドシンと音を立てて着水する姿は圧巻です。 しかも時には数十匹、数百匹という大群で一斉にジャンプすることもあり、まるで海の祭典のような光景に出会うことがあります。 では、エイはなぜジャンプをするのでしょうか。 人間の目には「遊んでいるようにしか見えない」その行動にも、実はいくつかの目的があると考えられています。 本記事では、エイのジャンプ行動の目的について、科学的な研究や観察例をもとにわか... -

【ダーウィンが来た!】熱殺蜂球の仕組みを学ぶ!スズメバチとの攻防!

自然界では、弱者が強者に立ち向かうために独自の戦術を生み出してきました。 その代表的な例が、日本ミツバチの防衛行動「熱殺蜂球」です。 これは、スズメバチのような大型の捕食者を仲間で取り囲み、熱と二酸化炭素によって窒息させる仕組みです。 特に秋の繁殖期には、スズメバチは子育てのために大量のタンパク源を必要とし、ミツバチの巣は絶好の標的となります。 スズメバチは群れで襲撃すると数時間で巣を壊滅させるほどの脅威を持ちますが、日本ミツバチは協調行動によってこれに対抗してきました。 本記...

自然界では、弱者が強者に立ち向かうために独自の戦術を生み出してきました。 その代表的な例が、日本ミツバチの防衛行動「熱殺蜂球」です。 これは、スズメバチのような大型の捕食者を仲間で取り囲み、熱と二酸化炭素によって窒息させる仕組みです。 特に秋の繁殖期には、スズメバチは子育てのために大量のタンパク源を必要とし、ミツバチの巣は絶好の標的となります。 スズメバチは群れで襲撃すると数時間で巣を壊滅させるほどの脅威を持ちますが、日本ミツバチは協調行動によってこれに対抗してきました。 本記... -

【地球ドラマチック】ジンベエザメの生息地と生態を徹底解説!

ジンベエザメは世界最大の魚類として知られ、その巨大な体と穏やかな性格から、多くの人々に愛されています。 海の中でゆったりと泳ぐ姿は、まるで海そのものを象徴しているかのようです。 しかし、その生態や生息地について詳しく知っている人は意外と少ないのではないでしょうか。 本記事では、ジンベエザメの生息地や行動パターン、生態の特徴をわかりやすく解説します。 旅行やダイビングでの観察にも役立つ情報を盛り込み、自然環境や保護活動の重要性もあわせて紹介します。 初めてジンベエザメを知る方でも...

ジンベエザメは世界最大の魚類として知られ、その巨大な体と穏やかな性格から、多くの人々に愛されています。 海の中でゆったりと泳ぐ姿は、まるで海そのものを象徴しているかのようです。 しかし、その生態や生息地について詳しく知っている人は意外と少ないのではないでしょうか。 本記事では、ジンベエザメの生息地や行動パターン、生態の特徴をわかりやすく解説します。 旅行やダイビングでの観察にも役立つ情報を盛り込み、自然環境や保護活動の重要性もあわせて紹介します。 初めてジンベエザメを知る方でも...